全网都在说的基孔肯雅热,到底怎么防治?

时间 2025/07/21

时间 2025/07/21

作者 深圳市院感质控中心

作者 深圳市院感质控中心

阅读 0次

阅读 0次

进入7月,如果问广东同行们,谁是新的传染病“顶流”,那一定是“基孔肯雅热”!作为医务人员,该如何应对基孔肯雅热,带你一文了解!

一、从“闻痛色变”的“屈肢痛”说起

1952年,坦桑尼亚的医生们遇到了一批特殊的患者:他们突然高烧,关节痛得蜷缩成一团,当地斯瓦希里语称这种痛苦为“基孔肯雅”(意为“屈肢痛”)。次年,科学家从患者血液中分离出一种病毒,这就是后来让100多个国家“闻之色变”的基孔肯雅病毒(CHIKV)。

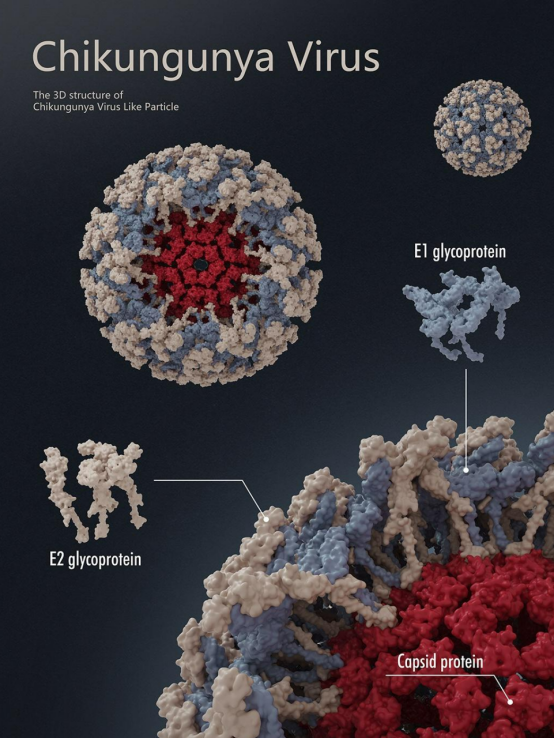

这种披着60~70nm包膜的RNA病毒,像个“潜伏者”——它藏在伊蚊的唾液里,随着叮咬潜入人体,在皮肤细胞中“安营扎寨”,随后扩散到肝脏、脾脏,引发高热;而当它侵犯关节滑膜中的巨噬细胞时,剧烈的疼痛便成了最典型的“签名”。

图源网络,侵权删除

好消息是:基孔肯雅热病毒不耐酸、不耐热,56℃30分钟即可灭活,70%乙醇、1%次氯酸钠、脂溶剂、过氧乙酸等消毒剂及紫外照射均可杀灭病毒,这也给院感防控指明了方向!

二、病毒的“旅行路线”与临床轨迹

谁在传播病毒?

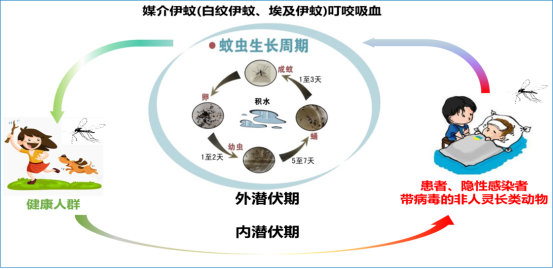

1.传染源:发病后2~5天的患者是“高危传染源”,此时血液中病毒浓度极高;非洲绿猴、蝙蝠等动物也可能“藏毒”。

2. 传播媒介:埃及伊蚊和白纹伊蚊是“头号帮凶”,它们在积水里繁殖,叮咬患者后再叮咬健康人,完成病毒“接力”。

图源网络,侵权删除

患者会经历什么?

1.潜伏期:潜伏期为2~12天,通常为3~7天

2.急性期:突然高烧(常超38℃),部分人会出现“双峰热”(热退1~7天后再次升温,像病情打了个回马枪)。

约80%的人会在2~5天内冒出皮疹,从躯干蔓延到四肢,3天后悄然消退。

关节痛——手腕、脚踝等小关节最先“发难”,疼痛游走不定,早上起床时最重,一动就像被针扎。

急性期后,绝大多数患者的关节疼痛及僵硬状态可完全恢复。

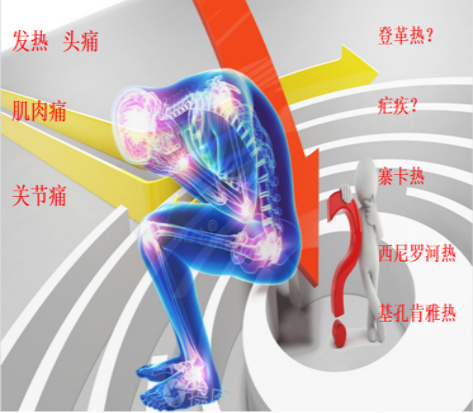

图源网络,侵权删除

3.亚急性期(发病10天后):部分病人会随后出现风湿病症状。

4.慢性期(3个月以上):部分患者会留下“后遗症”,关节持续隐痛,甚至发展为类似类风湿的破坏性关节炎,但受累部位X线和实验室检查通常无阳性发现,此外还可能有疲倦和抑郁等症状。

三、诊疗台上的“鉴别战”

诊断“三步法”

1.看流行病学史:12天内去过疫区或被蚊子叮咬过吗?

2. 查典型症状:发热+皮疹+剧烈关节痛,“三联征”是重要线索。

3.靠实验室证据:IgM抗体发病第1天就可能阳性,RNA检测在发病4天内最灵敏。

实验室证据总结

一般检查血

常规检查:白细胞计数多为正常,少数患者白细胞总数及淋巴细胞减少、血小板轻度降低。

生化检查:部分患者血清ALT、AST、肌酸激酶(CK)升高。

脑脊液检查:脑膜脑炎患者脑脊液检查符合病毒性损伤的改变。

血清学检查

血清特异性IgM抗体:发病后第1天出现IgM抗体,第5天多数患者呈阳性。

血清特异性IgG抗体:发病后第2天出现IgG抗体,第5天多数患者呈阳性。

病原学检查

核酸检测:一般发病后4天内在多数患者的血清中可检测到病毒核酸。

病毒分离:采集发病2天内患者血清标本,用Vero、C6/36、BHK-21和HeLa等进行病毒分离。

图源网络,侵权删除

别和这些疾病“撞衫”

登革热:同样由伊蚊传播,但登革热常伴血小板减少和出血,基孔肯雅热的关节痛更“顽固”。

图源网络,侵权删除

2.甲病毒感染:阿尼昂尼昂病毒、马雅罗病毒、罗斯河病毒等,需要通过核酸检测和病毒分离鉴别。

3.传染性红斑:细小病毒B19引起,首先出现颧部红斑,伴口周苍白,2~5天后出现躯干和四肢的斑丘疹,需通过特异性抗体和核酸检测鉴别。

4.其他疾病:本病还需与流感、麻疹、风疹、传染性单核细胞增多症、风湿热、细菌性关节炎等疾病相鉴别。

四、治疗锦囊:无特效药?对症出手!

1.退热止痛:物理降温优先,高热者用非甾体抗炎药(NSAIDs),禁用阿司匹林(可能增加出血风险)。

2.关节护理:疼痛剧烈者短期用镇痛药物,急性期卧床休息,避免过早活动加重损伤。

3.重症处理:脑膜脑炎患者需脱水降颅压(甘露醇),警惕脑水肿。

五、院感防控:切断“人-蚊-人”传播链

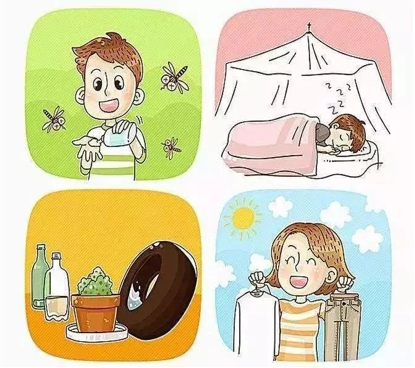

图源网络,侵权删除

1.患者隔离:确诊患者需防蚊隔离至发病后7天(病毒血症期),病房配备蚊帐、纱窗,定期用杀虫剂喷洒。转运时患者及工作人员需穿长袖长裤。

2.环境消杀:落实日常清洁,去除室内积水,落实每周一至两次灭蚊,使用电蚊香蚊帐、防蚊水等防蚊措施。

3.个人防护:工作人员进入病房穿长袖工作服、戴口罩、手套,严格落实手卫生。

面对这种“痛不欲生”的传染病,早发现、早隔离、严防控是关键。加强疾病识别,守好院感防线,这个夏天就可以打赢“基孔肯雅热”攻坚战!

供稿:深圳市第三人民医院感染科、预防保健与医院感染管理部

编辑:刘敏

初审:田一梅、徐一帆

终审:黄婷