一文读懂耳念珠菌院感防控,守护患者安全

时间 2025/09/01

时间 2025/09/01

作者 深圳市院感质控中心

作者 深圳市院感质控中心

阅读 0次

阅读 0次

展示严重性:

(图源网络,侵删)

近日,“耳念珠菌”一词频频进入公众视野,作为全球公认的“超级真菌”,其极强的耐药性和高传播性已使其成为医疗机构感染防控中的重大挑战。耳念珠菌不仅是一种常见的条件致病菌,更可在医疗环境中持续存活并传播,对重症患者、免疫功能低下人群等构成严重威胁,甚至可能导致高死亡率医院感染的发生。

正因其隐蔽性强、鉴别难度大、常规抗真菌药物疗效有限,耳念珠菌的防控绝非小事。一旦在医院内发生传播,将极大增加患者治疗复杂度、延长住院时间并加重医疗负担。

今天我们将从耳念珠菌的生物学特性、传播方式讲起,深入解读医院如何建立多层次感控屏障,并指导个人应如何配合与自我保护,共同降低感染风险。

(图源网络,侵删)

一、认识耳念珠菌:多重耐药的 “麻烦制造者”

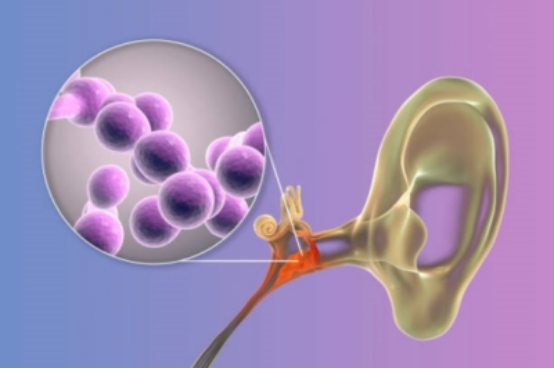

(图源网络,侵删)

(图源网络,侵删)

耳念珠菌(Candidaauris),也叫耳假丝酵母菌,是念珠菌属的一种。2009年,它在日本一位患者的外耳道分泌物中首次被分离出来,因此得名。它属于念珠菌属,但与常见念珠菌相比有显著特点:

1.生存能力强:

能在40-42℃的高温环境中生长,对干燥、消毒剂的耐受性也优于普通真菌,有相关文献报道在物体表面可存活数周甚至数月。

2.耐药性突出:

对多种常用抗真菌药物(如氟康唑、两性霉素B)存在天然或获得性耐药,部分菌株甚至对所有一线抗真菌药耐药,给治疗带来极大挑战,因此被称为“超级真菌”。

3.检测难度高:

传统实验室检测易与其他念珠菌混淆,需通过分子生物学或质谱技术才能准确鉴定。

二、传播途径与高危人群:了解风险,精准防控

(图源网络,侵删)

(一)传播途径

1.直接接触传播:患者与患者之间通过皮肤接触或医护人员、探视者接触后若未规范执行手卫生,也会成为传播媒介,手部污染是院内交叉感染的关键环节。

2.环境间接接触传播:耳念珠菌污染床单、门把手、仪器设备等物体表面后,易感人群接触这些表面就可能被感染,它还能在医疗设备上形成生物膜,在塑料、设备上存活。

3.侵入性操作相关传播:中心静脉置管、机械通气、手术等侵入性医疗操作,可能将皮肤表面的耳念珠菌带入深部组织或血液。

(二)高危人群

健康人群通常不易感染耳念珠菌,感染或定植风险主要集中在以下人群:

1.长期住院的重症患者(如感染科、ICU患者);

2.长期使用抗微生物药物者;

3.接受机械通气者、有留置导管(中心静脉导管、导尿管)、进行过手术或透析的患者;

4.合并基础疾病患者:老年人、糖尿病患者、恶性肿瘤患者、艾滋病患者等免疫力低下人群等。

三、关注定植及感染情况

1.定植:可在腋窝、腹股沟、鼻、口咽部和直肠等部位定植,无明显症状,但可能成为传染源。

2.常见感染:血流感染最为常见,严重时可导致脓毒症;也可见其他部位感染:如呼吸系统感染、消化系统感染、皮肤感染、泌尿系统感染、中枢神经系统感染等。

四、医院感染防控措施:落实共识,严守防线

(一)严格隔离措施

1.发现耳念珠菌感染患者或定植患者后首选单间隔离,也可以将同类耳念珠菌感染患者或者定植患者安置在同一房间。实施标准和接触预防措施。

尽量限制、减少人员出入,医护人员相对固定,专人诊疗护理,所有诊疗尽可能由专人完成;固定陪护人员、减少探视人员。

进行诊疗护理操作中,有可能接触耳念珠菌感染患者或者定植患者及患者周边环境时应戴外科口罩、帽子、手套、穿隔离衣。可能引起喷溅操作时应加戴防护面屏/护目镜。

2.强化手卫生:按照《医务人员手卫生规范》(WS/T313-2019)要求医护人员、护工、探视人员严格执行手卫生规范。

(二)消毒管理

1.医疗器械及设备消毒:耳念珠菌感染者尽量选择一次性使用的诊疗用品。医疗器械(如听诊器、血压计、温度计、输液架等)应专人专用;轮椅、床、担架、床旁心电图机、床边B超等复用的医疗器械、器具及物品,需在每次使用后进行规范的清洁消毒。

使用过的手术器械按照感染性器械送消毒供应室集中处置。使用过的仪器设备应拆卸为最小件进行彻底的终末消毒,应使用含氯消毒剂、过氧化氢等高效消毒剂,不建议使用季铵盐消毒剂。建议使用过氧化氢的消毒湿巾进行超声探头的消毒,也可使用隔离保护套对超声探头及导线等进行保护,之后使用中高水平消毒湿巾进行超声探头的消毒。

2.医疗环境消毒:日常消毒应使用1000mg/L含氯消毒剂,每日至少2次,包括患者所在病房床单元、地面、卫生间以及诊疗设施、设备表面以及高频接触物体表面(如床栏、床边桌、呼叫按钮、监护仪、输液泵、门把手、设备带等物体表面)。

患者转科/手术/出院后应对隔离病室或手术间进行终末消毒,应使用1000mg/L含氯消毒剂擦拭消毒,并使用过氧化氢气雾消毒或紫外线灯照射强化消毒(紫外线照射时间≥30min,距离1m内)。

3.医用织物消毒:耳念珠菌感染/定植患者使用后的衣服、床单等纺织品,应使用水溶性织物袋收集处置,标识“特殊感染”按照规范清洗消毒。

4.医疗废物处置:耳念珠菌感染患者使用过的一次性诊疗用品、生活垃圾等均按感染性废物处置,采用双层医疗废物袋包装,做好标识。

(三)解除隔离标准

临床感染已治愈,感染部位(包括皮肤表面)连续两次采样,两次采样间隔1周,均为阴性;

对耳念珠菌常见定植部位连续进行至少3次采样(每次间隔>1周)均为阴性方可解除隔离,同时建议使用高敏感方法(如PCR或联合质谱)检测。对长期定植者,建议隔离至出院。

五、暖心提示:做好日常防护,降低感染风险

普通健康人感染风险极低,日常做好以下:

1.勤洗手:饭前便后、接触公共物品后,用肥皂或洗手液,按照“七步洗手法”认真洗手。

2.注意个人卫生:保持皮肤清洁,尤其伤口需及时消毒包扎,避免接触不明污染物。

3.合理用药:不自行滥用抗微生物药物,严格遵医嘱服药。

4.增强免疫力:均衡饮食、规律作息、适度运动,提升身体抵抗力。

六、结语

耳念珠菌虽然耐药性强,院内严格落实隔离、消毒等防控措施,公众做好日常卫生防护,能有效阻断其传播。科学认知、规范应对,是抵御“超级真菌”的关键。

参考资料:

1. 《耳念珠菌医院感染预防与控制专家共识》(2025版)

2. 《医院感染管理办法》(卫生部令第48号)

3. 《医疗机构消毒技术规范》(WS/T367-2012)

供稿:徐丽惠

编辑:罗鸿海

初审:马玥

终审:黄婷