“鉴定新冠病毒重要药物靶点并阐明小分子全新抗病毒机制”论文在《Nature Communications》杂志发表

稿件来源:深圳市第三人民医院 发布时间:2021-01-20 15:22:00新年伊始,深圳市第三人民医院/国家感染性疾病临床医学研究中心与北京大学深圳研究生院/省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室强强联合,在国际著名学术期刊Nature Communications发表了题为“The Complex Structure of GRL0617 and SARS-CoV-2 PLpro Reveals a Hot spot For Antiviral Drug Discovery”的研究论文。该研究利用结构生物学和细胞生物学手段,发现小分子抑制剂GRL0617可以抑制新型冠状病毒的木瓜样蛋白酶(PLpro)体外剪切泛素链和类泛素化蛋白ISG15链的活性,以及抑制病毒复制的能力,并通过抑制剂与蛋白复合物结构和二维NMR结果揭示GRL0617干扰PLpro与ISG15的蛋白-蛋白相互作用(Protein-Protein Interaction),是一种PPI抑制剂。通过对PLpro与ISG15的相互作用分析,发现在病毒PLpro蛋白上与宿主ISG15的C末端结合的口袋为开发抗病毒药物的热点区域。文章在细胞水平和原子分辨率的晶体结构水平确认了新冠病毒蛋白酶PLpro是抗病毒药物开发的靶点,并利用多种结构生物学手段发现小分子抑制剂GRL0617的结合位点即是靶向PLpro抗病毒药物开发的高效位点(Hot spot)。

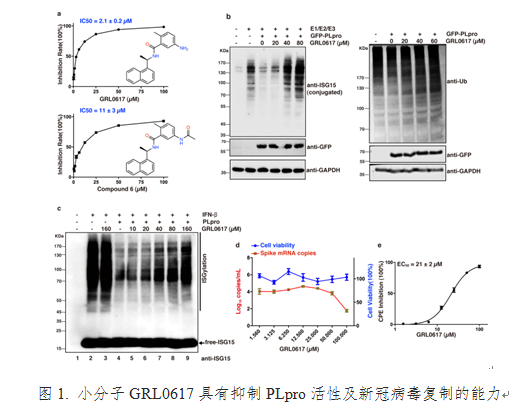

SARS-CoV-2是导致COVID-19大流行的病原体,属于β冠状病毒,并且对人体造成严重的呼吸综合征,迄今为止尚无特效抗病毒药物。SARS-CoV-2木瓜蛋白酶(PLpro)在病毒成熟,宿主炎症失调和抗病毒免疫反应中起重要作用,PLpro的多种功能使其成为潜在的药物靶标,为了寻找PLpro的抑制剂,研究人员筛选了FDA批准的药物库,和一些已经报道对SARS病毒PLpro具有良好抑制活性的化合物。发现SARS病毒PLpro的抑制剂GRL0617在体外表现出2.1μM的抑制活性,并且在Vero E6细胞的抗病毒实验中表现出较好的抑制活性(图1)。

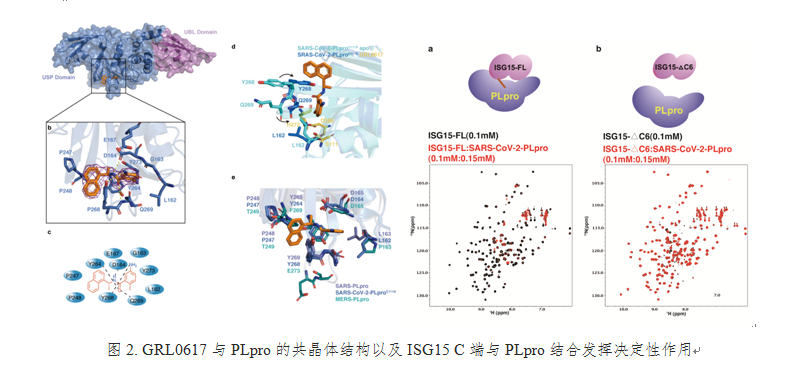

为了验证化合物GRL0617的作用机制,研究人员解析了SARS-CoV-2 PLpro与GRL0617的共晶体结构,抑制剂GRL0617位于PLpro的USP结构域中,并且化合物的结合导致了两个关键氨基酸Y268和Q269的翻转,起到了有效的结合。此外通过结构信息,和体外实验验证发现该化合物并不能抑制MERS的PLpro。随后,通过二维NMR实验表明GRL0617阻断了ISG15 C末端与PLpro的结合,是一个蛋白-蛋白相互作用抑制剂(PPI),至此,作者通过X-ray和NMR两大结构生物学利器揭示了GRL0617的抑制机制,阐述了该化合物通过结合在PLpro的USP区域并阻断PLpro和ISG15的相互作用,在体外可以抑制PLpro及在细胞水平可以抑制病毒的复制。因为GRL0617可以几乎完全阻断PLpro与ISG15的相互作用,而GRL0617的结合位点与ISG15的C末端重合,作者提出ISG15的C末端与PLpro结合中扮演统治性的作用(dominant effect)。此外通过获得ISG15的截短突变体,并且利用NMR和ITC发现ISG15的截短突变体与PLpro几乎没有相互作用,证明了ISG15的C末端在两个蛋白结合时的统治性作用。这样,ISG15的C末端尾部结合位点在蛋白-蛋白相互作用中扮演重要作用,是蛋白-蛋白抑制剂开发的热点口袋(图2)。研究进一步比较了几种去人源泛素化酶(DUB)USP7和USP14和抑制剂的共晶结构与PLpro/GRL0617的复合物结构发现,USP7/14的许多非共价抑制剂也是结合在该结合口袋附近,处在相同的Ub或ISG15 C末端结合处,该项研究指出将重点放在这一口袋上对于未来针对SARS-CoV-2 PLpro的药物发现可能是一种有效的方法。

北京大学付子阳、黄斌、汤金乐和深圳市第三人民医院刘淑燕博士为该论文的并列第一作者,深圳市第三人民医院的张国良教授和北京大学深圳研究生院黄昊研究员为该论文的共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深圳市科创基金及深圳湾实验室开放基金的支持。北京大学核磁共振中心的牛晓刚博士和上海光源的周欢博士对本文提供了技术支持。

附件:

粤公网安备 44030702003859号

粤公网安备 44030702003859号