医师节的独家“新冠记忆” ,深圳三院28名医者获评“2020年深圳市优秀医师、优秀技师”

稿件来源:深圳市第三人民医院 发布时间:2020-08-20 00:00:002020年8月19日是中国“医师节”。因为新冠肺炎疫情,今年医师节的意义更显不同。在过去的这段时间里,民众的安稳生活、岁月静好,是医生、护士和无数奋斗在抗疫一线的人用汗水、泪水和牺牲换来的。

今年医师节,深圳国家感染性疾病临床医学研究中心/深圳市第三人民医院共有23名医师获评“2020年深圳市优秀医师”称号,5名医技人员获评“2020年深圳市优秀医技人员”称号。新冠肺炎战疫中,市三医院是深圳抗疫“前线中的前线”。这场疫情,使他们经受了职业生涯中前所未有的挑战与考验。

何清(2020年深圳市优秀医师):最焦虑的2月,每天都靠安定片入眠

深圳的冬春季禽流感、流感多发。每年11月、12月,市三医院都要组织多场演练以应对季节性传染病。2019年年底,分管后勤保障的市三医院副院长何清做完物资储备和演练后,准备回老家带90岁的老父亲去回访以前工作过的地方。“原计划1月18日出发,机票、酒店都订好了。”然而,新冠肺炎疫情来了。

1985年从医、身经百战的何清最初没想到疫情来得如此快。医院最初D栋、B栋、A栋腾空的床位很快用完了,医院新建的F栋也立即腾空。“每天看着F栋的灯一层一层亮起来,如果亮到21楼,我们就得启用正在建设的应急院区了。”

随着F栋的灯一层一层亮,后勤物资也开始告急。“当时每天要用1000来个防护面罩、防护服。”何清说,2月初,市三医院的N95口罩、防护服、防护面罩一度只有三天的储备量,已经到警界线了。不仅市三医院没有,全市、全国物资都紧缺。何清带领团队四处想办法:“从超声科、口腔科的库存里调配面屏;请护士们用文件袋手工制作;派车去外地常年合作的工厂紧急采购。”靠着这些办法,市三医院的防护物资熬过了最艰难的时刻,等到了深圳市卫健委和爱心企业的补给。

疫情期间,餐食保障也是大难题。最高峰时期,市三医院每天有两千多名医务人员和病患要就餐。但新冠肺炎疫情发生时,医院食堂的大部分工人都回老家过年了。“只剩下30多个工人,最高峰每天要送5000多个盒饭。盒饭还不能送早、送晚,也不能送冷。”为了提振士气,何清多次到食堂给大家打气、鼓励,“无论是我们的员工还是餐饮公司的员工,我们承担的不仅仅是一份工作,更是一份沉甸甸的责任与使命。”

何清坦言,最忙、最焦虑的2月,他每天都要靠吃安定片才能入眠。好在,一切都挺过来了。2月初,在很短的时间内,市三医院备齐了5台ECMO,70多台呼吸机。“世卫组织官员从三院考察回去后跟媒体说,如果他得了新冠,他要来中国治。”他觉得,这是对市三医院“粮草”保障莫大的肯定。

李国保(2020年深圳市优秀医师):又一年,没吃成年夜饭

李国保是个厨艺好手,不那么忙的时候,喜欢下厨给家人做几道菜。家里大年三十的年夜饭,如果没有被叫回医院,通常都由李国保掌勺。但这样的时间,并不太多。只有在过年的时候,家里80多岁的父母和在国外求学的孩子才能齐齐整整地聚到一起。

李国保是市三医院呼吸ICU学科带头人、深圳市重大传染病防治专家组成员,他先后参与“SARS”“甲型H1N1、H5N1、H5N6流感”等防治工作。每年冬春季节,都是他最忙的时候。2019年年底,禽流感未发、流感也不算严重。本来以为过年可以好好陪陪父母、孩子,结果新冠肺炎疫情暴发了,“大年三十都没有回家,更别说做年夜饭了。”

2020年1月,深圳第一例新冠肺炎确诊,李国保再次“披甲”上阵。从此,他进入至今“无休”阶段,与专家组研究讨论精准诊治方案,评估药物之间相互影响,呼吸机支持时机和模式的选择等,为提高新冠肺炎重症、危重症患者的救治成功率,降低病死率作出了贡献。

2019年,国家感染性疾病临床医学研究中心落地市三医院,李国保身上的担子更重了。他所在的肺病三科负责收治疑难危重结核、耐多药结核病患者,在重症结核的救治方面形成了较强的优势和特色,在全国同类专业中具有较大影响力。未来,他要考虑如何进一步加强国研中心的辐射力和影响力,为全球2035年终止结核病流行贡献深圳智慧。

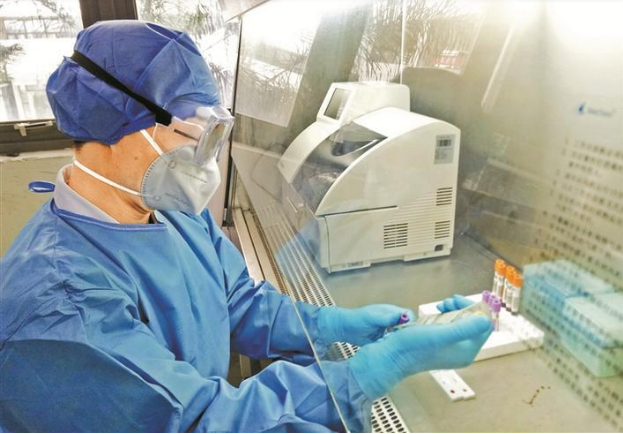

蔡侃儒(2020年深圳市优秀医技人员):最多的时候,每天要检测400余份阳性核酸样本

1月26日,大年初二,蔡侃儒开了七个小时车,从湛江老家赶回深圳。在医院做了一个核酸检测当晚拿到阴性报告后,第二天,他就加入了“新冠肺炎检测组”。深圳所有新冠肺炎确诊患者的核酸样本,都由这个检测组来进行检测。最多的时候,蔡侃儒和同事们每天要做300-400份的阳性核酸样本检测。“到我们手里的样本,几乎都是阳性的。一直要检测到阴性,我们上报CDC,由他们再检测,确认阴性后,患者才能康复出院。”因为样本量大,人手又不够,很长一段时间,检测组都是两班倒,晚班通常都要干到凌晨两三点才能走。

“工作起来倒不觉得时间长。”每天的装备才让蔡侃儒感觉难受——身上穿一层防护服,再外加一层隔离衣,戴两至三层手套。蔡侃儒近视,每天把呼吸面罩戴上去,眼镜上就一片雾蒙蒙。“又没办法擦,只能小幅度甩。”蔡侃儒调侃自己因此练就了一身甩头功。

2007年加入市三医院后,蔡侃儒的日常工作是做HIV病毒的检测。最开始做检测时,蔡侃儒还有点怕。“读书的时候做的都是普通的检测,完全没想到会要做这个。”但和新冠病毒检测比起来,以前的工作甚至“算不得什么了”。“1月底的时候,大家都搞不清这个病毒的具体情况,这个病毒的传染性又那么强,说一点不担心是假的。”但蔡侃儒依然觉得,作为一名医技人员,在过年途中被召集回来承担这项工作,很神圣,很光荣,也是职责所任,使命担当。

李小勇(2020年深圳市优秀医技人员):穿防护服憋尿,得了“结石”的职业病

在新冠肺炎疫情发生前,为器官移植者做配型检测是李小勇日常工作中的一项。因为供体出现的时间不确定,李小勇的手机需要保持24小时开机。接到电话,无论是深夜还是破晓,都得立刻往医院赶。“器官不能放久,确定供体以后,立刻要做配型。”

李小勇长了一张娃娃脸,但实际是“70后”。2001年加入市三医院的他经历过SARS、手足口病、禽流感等疫情。新冠肺炎初来时,凭着过往的经验,李小勇判断“这次不好搞”。果不其然,新冠肺炎的传播速度比SARS快得多。作为检验科的主管技师,李小勇和同事们每天都要零距离接触确诊患者、疑似患者的各种样本。“主要是检测抗原、抗体等,看患者有没有其他并发症。”不过,因为日常每天也要与各种病毒、细菌打交道,憋尿、忍渴早就习以为常。“我们平时上班处理呼吸道样本要穿防护服,其他要穿隔离衣,穿上后也不方便上厕所。”因为上班时间喝水少,“结石”这个检验科的职业病,李小勇也不幸中招。

进入后疫情时代,李小勇又回到了原来的工作轨迹。但他依然会经常想起,2月初,抗疫最吃紧时期的一个晚上。那天傍晚6点多,李小勇被喊到医院,和同事们讨论应急院区的建设。那天晚上,大家讨论到十一二点。回家的路上,夜归的行人戴着口罩,行色匆匆。小区门口,保安很细心地给他测了体温。“当时有种莫名的感动。”李小勇说,那时候他觉得抗疫一定会成功。“看得见的、看不见的人,各个行业的人都众志成城,我们的抗疫能有今天的成果,绝非偶然。”

附件:

粤公网安备 44030702003859号

粤公网安备 44030702003859号