深圳市三院-中科院-南科大开展基于足底生理成像的外周动脉疾病快筛研究

稿件来源:深圳市第三人民医院 发布时间:2025-07-26 18:07:29日前,深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)卢洪洲教授团队、中国科学院杭州医学研究所何敏教授团队、南方科技大学生物医学工程系王文锦副教授团队,在非接触视频生理监测领域开展医工交叉研究,在外周动脉疾病(PAD)早期筛查方向取得进展,相关研究成果以“Plantar Perfusion Imaging for Peripheral Arterial Disease Screening: A Proof-of-Concept Study”(基于足底灌注成像的外周动脉疾病快筛初探)为题,在国际SCI期刊《IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics》上发表,为PAD的非侵入式、便捷式高效诊断提供了全新解决方案。本研究的共同第一作者是深圳市第三人民医院超声科副主任赵宁波,湖南大学博士生黄俞凯(曾为南方科技大学访问硕士)。

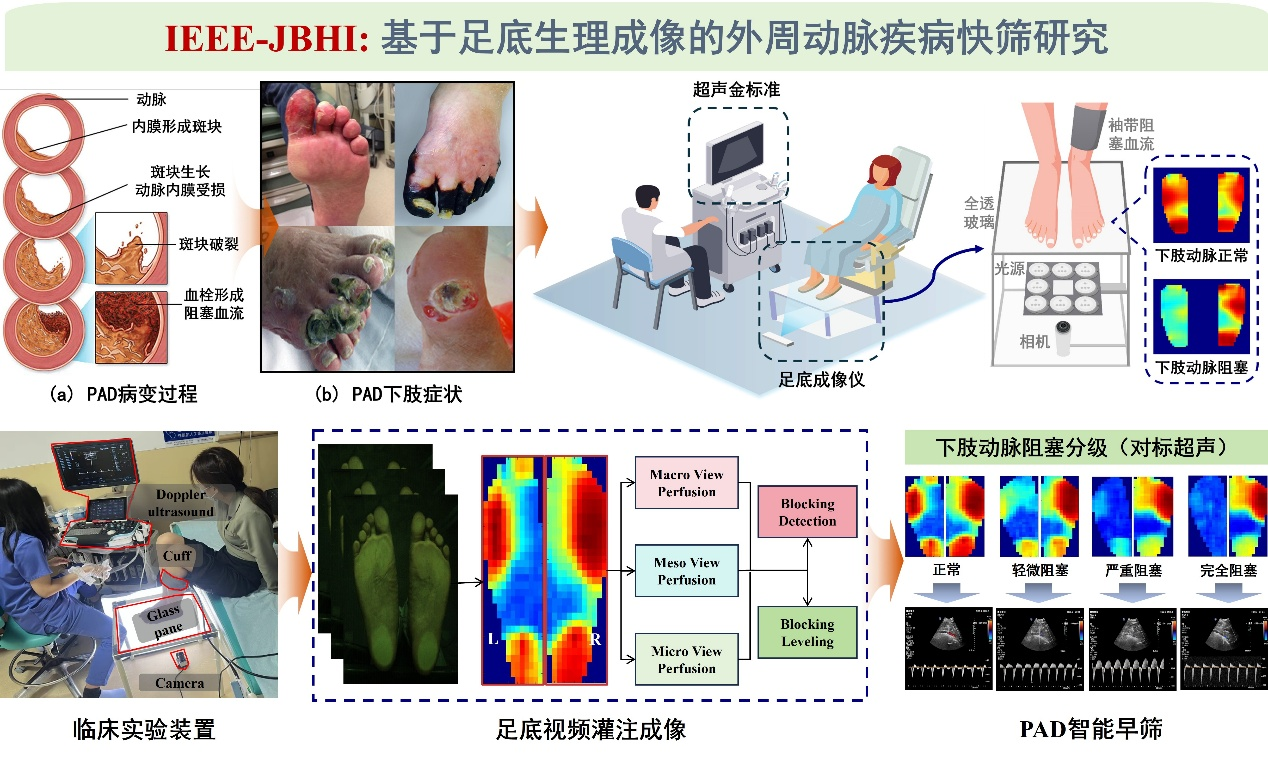

PAD是一种由动脉粥样硬化引发的常见血管疾病,主要影响下肢动脉,全球患病率在1990年至2019年间激增72%,显著增加了截肢和死亡风险。传统诊断方法如血管造影和超声依赖专业设备和熟练操作,存在侵入性高、成本昂贵及流程复杂等局限,难以满足家庭或社区大规模筛查的需求。尤其是PAD早期症状隐匿,延误诊断可能导致严重并发症,亟需研发一种高效、便捷且易推广的早期筛查技术。

该研究开发了基于普通RGB相机的足底灌注成像(CPPI)技术,通过录制足底视频,结合远程光体积描记术(rPPG)生成高分辨率足底灌注图,并提取多视角灌注(MVP)特征集,从宏观、介观和微观三个维度全面表征足底血流动态。在模拟试验中,团队对20名健康受试者施加不同压力袖带模拟下肢血管阻塞,验证了CPPI的诊断效能。结果显示,MVP特征与临床金标准多普勒超声的相关系数高达0.9以上,结合支持向量机模型,CPPI在区分正常与阻塞血管状态的准确率达91.47%,在分级血管阻塞严重程度的准确率达76.46%,性能接近超声,展现出较好的灵敏度和稳定性。

此外,超声科副主任赵宁波与南方科技大学本科生徐致远、易舒涵开展深入研究合作,针对CPPI技术进行了进一步算法创新和临床验证,开创性地提出了利用双足间脉搏波传导时间差诊断下周动脉血管阻塞的情况,并在超声科对多名PAD患者进行了临床可行性分析。结果显示,该方法能较为准确地识别出血管病变或血管阻塞更严重的一侧下肢,与多普勒超声的诊断结果一致。相关究成果发表于生物医学工程领域的老牌国际SCI期刊《IEEE Transactions on Biomedical Engineering》,题为“Camera-based Bipedal Plantar Pulse Transit Time Difference Measurement for Lower Limb Arterial Stenosis Detection”(基于双足间脉搏波传导时间差的下肢动脉狭窄检测)。更进一步,研究团队正联合斯洛文尼亚的约瑟夫·斯特凡研究所(Jožef Stefan Institute)开展跨国医工交叉创新转化研究,聚焦非接触血压监测、睡眠监测、老年慢病管理等领域,通过和东欧“一带一路”国家合作研究将团队原创的非接触健康监测技术输出欧洲,加强政府间国际学术交流,赋能国家科技外交战略。

CPPI技术的核心优势在于其高效性、普适性和用户友好性。相较传统方法,CPPI无需昂贵设备或专业人员,仅用普通相机即可实现快速、精准的筛查,特别适合家庭、社区或养老机构等非临床场景。该技术为PAD的早期筛查提供了便捷、高效的解决方案,有望通过早期诊断和及时干预降低PAD相关疾病的发病率和死亡率。

附件:

粤公网安备 44030702003859号

粤公网安备 44030702003859号