深圳市第三人民医院2024年高水平论文汇总

稿件来源:深圳市第三人民医院 发布时间:2025-01-17 08:50:47目 录

( 一 )NEJM发表卢洪洲教授等中国学者研究成果,国产原研新冠小分子药物再获突破

( 二 )卢洪洲教授团队在艾滋病与结核共感方向在Emerg Microbes Infect发表研究论文

( 三 )卢洪洲教授团队共同牵头的新冠药物III期临床研究登上国际顶级医学期刊子刊《NEJM Evidence》

( 四 )卢洪洲教授团队参与临床试验的3CL蛋白酶抑制剂泰中定再出临床研究新成果

( 五 )卢洪洲教授、刘映霞教授、袁静教授团队在《中华临床感染病杂志》发表《长新冠综合征临床诊治专家共识》

( 六 )卢洪洲教授、刘映霞教授团队揭示猴痘病毒急性感染期的排毒动力学和抗体应答特征

( 七 )张政教授团队解析E3泛素连接酶TRIM22的抗新冠病毒机制

( 八 )张政教授团队筛选并鉴定到SARS-CoV-2核衣壳蛋白新型抑制剂

( 九 )张政教授团队——深圳首例患者体内猴痘病毒的分离和鉴定

( 十 )杨扬教授团队发现石蒜碱衍生物对冠状病毒具有广谱的抑制活性

(十一)杨扬教授团队研发一种可广谱识别HAdV的单克隆抗体

(十二)张国良教授团队描绘HIV-1-TB和TB患者BALF中免疫细胞图谱

(十三)张国良教授课题组发现外周血离子代谢谱可以用于肺结核的鉴别诊断及治疗监测

(十四)张国良教授团队发现可以诊断活动性肺结核及预测疾病严重程度的9种血浆蛋白

(十五)成志强团队发现尿路上皮癌中具有强化EMT特征的肿瘤细胞可通过COL4A1-ITGB1促进血管形成,并导致疾病化疗耐药与复发

(十六)邓国防团队在《柳叶刀传染病》发表首篇受邀评论

(十七)卢洪洲团队、邓国防团队在《One Health & Implementation Research》发表pan-TB综述

(十八)邓国防团队评估柳氮磺吡啶作为治疗肺部pre-XDR-TB辅助疗法的有效性、安全性及治疗意义

(十九)曲久鑫教授团队采用深度扩增子测序直接检测临床样本中结核分枝杆菌分子药敏并揭示其异质性

(二十)卢洪洲课题组开发一种基于基因表达相关性变化的药物功能预测新算法

(二十一)卢洪洲教授团队发表多耐药粘质沙雷菌感染噬菌体临床治疗研究成果

(二十二)张政教授团队揭示天花疫苗诱导的体液免疫记忆对猴痘病毒的交叉反应规律

(二十三)张政教授团队揭示新冠病毒BA.2.86及JN.1变异株的进化及其抗体逃逸的结构基础

(二十四)陈军教授团队利用 GBD 2021 的数据结合年龄-时期-队列模型探讨了急性戊型肝炎(AHE)在全球育龄妇女中的流行现状和未来趋势预测

(二十五)卢水华教授课题组发现含有灭活分枝杆菌的树突状细胞疫苗在小鼠和人类中诱导针对结核病的免疫保护

(二十六)张国良教授团队发现可以诊断活动性肺结核及预测疾病严重程度的9种血浆蛋白

(二十七)张国良教授团队发现曲格列酮通过LKB1-AMPKα信号促进巨噬细胞自噬抑制结核分枝杆菌存活

(二十八)新生儿科团队成功救治先天性结核病2例

(二十九)陈军教授团队利用全国流行病学数据分析了中国儿童药物性肝损伤(DILI)的临床特征、疑似药物和相关结局

(三十)邓国防团队发布肺结核与糖尿病共病治疗与管理规范

(三十一)吴芬芳教授团队创新性研发体外血管化人胰岛祖细胞构建方法

(三十二)张更伟、常海峰等研究成果证明新冠疫情对急诊科的创伤患者产生了影响

一、NEJM发表卢洪洲教授等中国学者研究成果,国产原研新冠小分子药物再获突破

2024年1月18日,国际顶级医学期刊《新英格兰杂志》(NEJM,2022影响因子158.5)在线发表题为“Oral Simnotrelvir for Adult Patients with Mild-to-Moderate Covid-19”的论文,我院卢洪洲教授作为该论文的共同第一作者(曹彬、王业明、卢洪洲、黄朝林、Yumei Yang为共同第一作者,曹彬、唐任宏、王辰为共同通讯作者)。这项由中国学者领导开展的多中心2~3期研究显示,早期服用先诺特韦(Simnotrelvir)联合利托那韦可缩短COVID-19成人患者至症状消退的时间,且无明显安全问题。中国原研新冠小分子药物再获突破,有望为新冠治疗提供新方案。

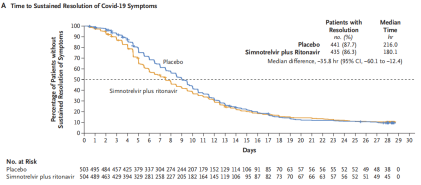

先诺特韦(Simnorelvirv,SIM0417)是靶向于3CLpro的小分子抗病毒药物。已经于2023年1月29日在中国获批用于治疗轻至中度新冠感染患者的紧急使用授权(EUA)。该研究从我国35个中心纳入1208例患者(先诺特韦组603例,安慰剂组605例)。在改良意向性治疗人群(mITT)中,先诺特韦组的症状消退时间明显短于安慰剂组(180.1 vs 216.0小时),中位差异为-35.8小时(95%CI:-60.1~-12.4;Peto-Prentice检验P=0.006)。第5天时先诺特韦组的病毒载量降幅也显著大于安慰剂组(平均差异为-1.51±0.14 log10 copies/mL;95%CI:-1.79~-1.24)。治疗期间,先诺特韦组的不良事件发生率高于安慰剂组(29.0% vs 21.6%),但大多数不良事件为轻度或中度。

图1:两组患者的至新冠症状持续缓解时间

图2:两组患者的病载变化

此次2-3期双盲、随机、安慰剂对照试验,入组患者为出现症状3天以内的轻度至中度新冠感染患者,随机(1:1)接受750 mg先诺特韦联合100 mg利托那韦治疗或安慰剂治疗,日二次,共5天。主要疗效终点是至症状持续消退的时间,即连续两天没有出现11项COVID-19相关症状。在这项发表于NEJM的先诺特韦和利托那韦联合治疗的2-3期研究中,我院共入组346例新冠感染患者,是所有参研中心入组例数最多的单位。该研究结果表明早期服用先诺特韦联合利托那韦可缩短COVID-19成人患者至症状消退的时间,且无明显安全问题。

新冠病毒转为“乙类乙管”后仍处于地方性、季节性流行加重,而且新冠病毒仍在变异进化中,近期的奥密克戎JN.1变异株有成为优势感染株的趋势。因此,我们仍需要为患者提供更多新的治疗和预防方案,以满足患者的治疗需求,并助力新冠病毒感染的防控。

二、卢洪洲教授团队在艾滋病与结核共感方向在Emerg Microbes Infect发表研究论文

卢洪洲教授团队6月15日在Emerg Microbes Infect在线发表了题为 Deciphering Lung Granulomas in HIV & TB co-infection: Unveiling macrophages aggregation with IL6R/STAT3 activation 的研究论文。

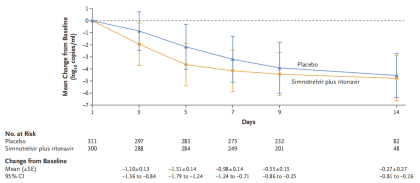

HIV与结核分枝杆菌(M.tb)的共感染构成了全球性健康挑战。2021年,HIV与M.tb共感染导致约187,000例死亡,突显由双重病原感染所增加的疾病发病率和死亡率。这两种病原体之间的相互作用使疾病进展复杂化,给诊断和治疗也带来了重大挑战。一方面,HIV-1感染加剧了TB疾病进程,可能表现为高风险的肺部炎症,并显著增加活动性结核病的风险。此外,抗逆转录病毒治疗的加入可能加剧结核病的免疫病理发生,导致免疫重建炎症综合征(IRIS)。另一方面,M.tb感染加剧了HIV-1的复制、传播和遗传多样性,加剧免疫功能下降,如治疗不当则致死亡。因此,了解HIV & TB患者肺部微环境中的病理变化和相关炎症调节过程至关重要。已知TB患者肺部关键的病理标志就是TB肉芽肿,然而,HIV & TB合并感染的组织病理学特征和炎症调节机制尚不清楚。据此,团队初次绘制了HIV & TB合并感染患者肺组织空间病理图谱,展示了免疫缺陷状态下的肺部结核肉芽肿的免疫细胞组成及其炎症组织病理结构,如图(1):

图1:结核与艾滋合并结核患者肺组织不同类型肉芽肿组成展示

TB患者肺部病病理结果显示三种不同类型的肉芽肿,而HIV & TB患者肺部病理显示有两种不同类型的肉芽肿;TB患者肉芽肿以CD20+ B细胞聚集为主,HIV & TB患者炎症聚集部位以CD68+ 巨噬细胞为主。

进一步研究显示TB患者肉芽肿以I型干扰素信号通路激活为主,且SOCS3(细胞因子信号转导抑制因子3)表达广泛。HIV & TB患者肉芽肿中的CD68+ 巨噬细胞中,IL6R信号通路激活,p-STAT3(磷酸化的信号转导及转录激活蛋白3)表达升高伴随SOCS3低表达,提示促炎信号持续激活。HIV & TB的两种类型肉芽肿中,CD68+ 巨噬细胞高表达 IL6R/pSTAT3,与TB肉芽肿的高表达IFNGRA/SOCS3形成对比,提示IL6通路激活可能会加剧HIV & TB肺部的炎症,而富含SOCS3的免疫微环境可抑制IL6诱导的TB过度炎症。

该研究为HIV & TB共感染下的肉芽肿形成提供了关键的见解,揭示了潜在的诊断及治疗靶点。我们的研究强调了全面理解HIV & TB共感染的免疫病理机制的重要性,本研究团队已在外周血样本及大量临床队列中进一步验证该项发现,为从单核/巨噬细胞角度开发提高免疫缺陷患者TB感染辅助诊断的新方法提供新思路。此外,研究结果为通过SOCS3激活剂或IL6R阻断剂等免疫调节方法减缓HIV & TB共感染者肺部炎症向IRIS发展的可能性提供了新的理论依据。

三、卢洪洲教授团队共同牵头的新冠药物III期临床研究登上国际顶级医学期刊子刊《NEJM Evidence》

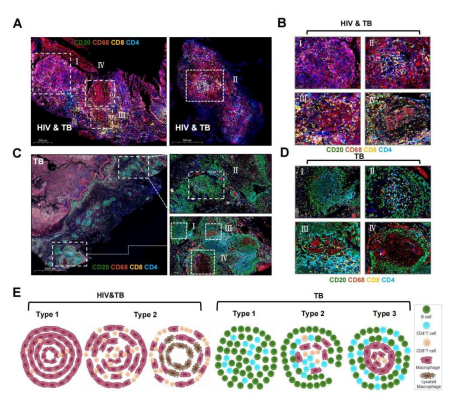

2024年5月28日,新一代3CL蛋白酶靶点的抗新冠病毒口服小分子创新药-奥格特韦钠III期临床研究正式发表在顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》的子刊《新英格兰医学杂志 循证(NEJM Evidence)》。奥格特韦钠是全球首个通过抑制3CL蛋白酶和组织蛋白酶L从而阻断新冠病毒入侵人体细胞并阻止新冠病毒在人体细胞中大量复制和感染的双靶点抑制剂。我院卢洪洲教授为本文的最后通讯作者。

该研究采用了多中心、随机、双盲、安慰剂对照的设计,旨在评估奥格特韦钠在轻中度COVID-19成年患者中的有效性和安全性,主要疗效终点为首次给药至11种Covid-19目标症状持续恢复时间。该研究由深圳第三人民医院卢洪洲院长和北京地坛医院蒋荣猛副院长联合牵头,全国25家中心的1218例有症状的轻中度成年患者随机,纳入主要流行毒株为奥密克戎变异株BA.5.2、BF.7和XBB等,III期临床研究方案也得到了国家药监局药审中心临床和统计部门的悉心指导和把关,确保了临床结果与真实世界的相关性,为奥格特韦钠的临床应用提供了科学支持和客观评价。

III期临床研究结果表明奥格特韦钠治疗后可显著缩短症状恢复时间、快速降低病毒载量,对首阳和重复感染患者均有效、且安全副作用小。从III期临床研究的结果看,奥格特韦钠基于创新的化学结构以及双靶点作用机制,显示出了更好的疗效和安全性,特别是首次报道了新冠靶向药物对重复感染患者治疗的临床证据;其高生物利用度和独特的代谢特征支持单药使用,不需要联合利托纳韦提高暴露量,极大的减少了药物-药物相互作用的用药风险,对老年群体或有基础疾病患者提供了更佳的治疗选择。

四、卢洪洲教授团队参与临床试验的3CL蛋白酶抑制剂泰中定再出临床研究新成果

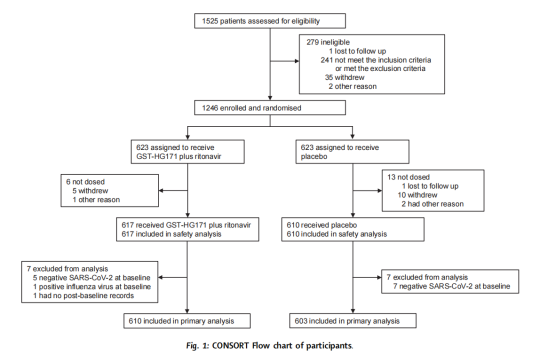

2024年4月10日,泰中定®的II/III期临床研究结果以“Efficacy and Safety of GST-HG171 in Adult Patients with Mild to Moderate COVID-19: a Randomised, Double-blind, Placebo-controlled Phase 2/3 Trial”为题发表在《柳叶刀》旗下子刊《eClinicalMedicine》。我院卢洪洲教授为本文的共同第一/通讯作者。与钟南山院士、王福生院士、陈晓春教授、杨子峰教授、毛伟忠博士(广生中霖首席科学家)等联合发表。泰中定®(阿泰特韦/利托那韦)的II/III期临床试验由钟南山院士、卢洪洲教授、杨子峰教授带领,与福建广生中霖生物科技有限公司等单位合作。研究在全国47个试验点展开,针对发病时间不超过72小时的轻至中度COVID-19成年患者,通过随机、双盲、安慰剂对照的科学方法,确保了研究的严谨性和结果的准确性。

新冠病毒持续变异,目前病毒感染导致病情恶化住院和死亡的风险依然存在,尤其对于免疫力低下人群或患有慢性疾病的老年人群而言风险更高。此外,不断进化的变异株也增加了患长新冠的风险。因此,目前仍急需广谱、更有效、更安全的抗病毒小分子药物。由广州实验室与福建广生堂药业创新药子公司-广生中霖共同研制开发的阿泰特韦片(研究代号:GST-HG171)/利托那韦片组合包装(商品名:泰中定®)正是为满足这一需求而研发的抗新冠病毒口服小分子3CL蛋白酶抑制剂一类创新药,用于治疗轻中型新冠感染的成年患者。

研究结果显示,泰中定®在治疗COVID-19方面取得了显著成效:不仅使患者临床恢复时间显著减少2天,还大幅降低了患者体内病毒载量,展现出超强的抗病毒效果。同时,泰中定®可使咳嗽、鼻塞或流鼻涕、咽痛或咽干等单一呼吸道症状的持续恢复时间显著缩短。此外,经横向对比多项研究,泰中定®在国内已上市的四款3CL蛋白酶抑制剂中服用剂量更低。泰中定®也是全球市场上唯一一款在关键注册性临床研究中证明了对包括XBB变异株在内的广泛新冠病毒变异株均具有显著优异疗效的药物。泰中定®优异的临床试验结果为全球抗击新冠病毒提供了新的、有效的治疗方案。(2023年11月23日,泰中定®获国家药品监督管理局附条件批准上市,泰中定®II/III期临床研究的发表为其抗病毒活性强、剂量低、临床疗效好以及安全性高的特点提供了有力的科学论据。)

五、卢洪洲教授、刘映霞教授、袁静教授团队在《中华临床感染病杂志》发表《长新冠综合征临床诊治专家共识》

目前国内针对长新冠综合征的诊治、随访及多学科管理尚缺乏相应的共识,相关诊疗工作的开展主要依靠各学科及各中心的经验。该专家共识基于国内外长新冠综合征的临床与基础研究数据,以及循证医学证据,从长新冠综合征的流行病学、定义、各系统临床表现、辅助检查、诊断、治疗、随访及管理策略等方面进行阐述,提炼出16条共识建议,为指导临床正确地评估与管理长新冠综合征提供理论依据和实践参考。本文将为未来长新冠的研究、临床和公共卫生政策的指定提供新的理论基础。

文章指出,目前新冠病毒的流行形势总体平稳,造成的社会危害及负担已较前缓和。但除了急性感染症状以外,与新冠病毒感染相关的长期症状,即长新冠(Long COVID),成为一个引人注目的全球公共卫生问题。新冠病毒可以引起多系统损害,包括呼吸系统、心血管系统、中枢神经系统、消化系统、内分泌系统、泌尿生殖系统及风湿免疫系统等,并造成长期影响。长新冠的发病机制目前尚不太清楚,其诊断、治疗策略目前仍无定论。该专家共识基于国内外对长新冠的流行病学、临床和基础等方面研究,提炼出相应的推荐意见,供医疗机构医护人员和研究人员参考,提高医疗从业人员对长新冠的认知及理解。

共识首先明确了长新冠的定义:新冠病毒感染3个月后,持续存在的症状或出现新的症状,症状至少持续2个月,且无法用其他诊断解释。长新冠的症状非常多样化,可以包括疲劳、呼吸困难、关节疼痛、胸痛、心悸、嗅觉或味觉缺失或减退、脑雾(认知功能障碍)、头痛、肌肉疼痛、持续性咳嗽、消化问题、睡眠问题等,患者可能还会经历焦虑和抑郁等精神健康问题。长新冠的持续时间因个体而异,有些患者的症状可能会持续数周、数月甚至更长时间。

在机制上,新冠病毒感染可以导致免疫系统的紊乱,这是长新冠综合征发生的重要因素之一。新冠病毒的包膜、刺突蛋白,以及核蛋白作为抗原诱导过度炎症反应,打破患者体内免疫应答平衡,大量的炎症因子释放,同时进一步诱发血栓、肺部纤维化形成,导致长新冠综合征的发生、患者病情的迁延不愈。除此之外,持续的免疫系统紊乱会导致自身免疫反应的发生,并且攻击人体内多个器官,造成多种并发症的出现,如脑、心脏、肺、肾等。

在临床表现、诊断、辅助检查、治疗上,共识分别概述了长新冠在呼吸系统、心血管系统、神经精神系统、运动系统、消化系统、内分泌系统、泌尿生殖系统、 风湿免疫系统等重要器官和脏器系统的最新研究进展,并根据各自的临床经验,提出了一系列专家推荐意见,为各系统专科医生提供相应的临床实践指导。共识也提出了针对长新冠患者的管理策略和随访检测推荐意见,强调个体化、多学科合作的整体康复。

最后,共识也指出了目前关于长新冠仍待解决的主要问题:

(1)将人工智能、大数据和机器学习应用于长新冠综合征的流行病学研究和精准定义;

(2)自身免疫反应是否驱动了长新冠综合征的发生和持续仍需进一步研究;

(3)新型冠状病毒是否可滞留于宿主体内并存在重新激活的可能;

(4)寻找免疫相关的、各系统的长新冠综合征的高特异性生物学标记物;

(5)探索针对长新冠综合征的个体化、创新性的治疗策略和康复措施;

(6)未来的疫苗和治疗对长新冠综合征的预防作用;

(7)加强全人群尤其是非医学人群中对长新冠综合征的科普宣教。

六、卢洪洲教授、刘映霞教授团队揭示猴痘病毒急性感染期的排毒动力学和抗体应答特征

2024年5月27日,深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)/深圳国家感染性疾病临床医学研究中心卢洪洲\刘映霞教授团队在Nature Communications杂志(IF:16.6)在线发表了题为Longitudinal viral shedding and antibody response characteristics of men with acute infection of monkeypox virus: a prospective cohort study的研究论文,系统揭示了猴痘病毒急性感染期的排毒动力学和抗体应答特征。卢洪洲教授、刘映霞教授、王福祥教授和杨扬教授为本文共同通讯作者,杨扬教授、牛诗雨、杨柳青、沈晨光教授、宋硕博士为本文的共同第一作者。

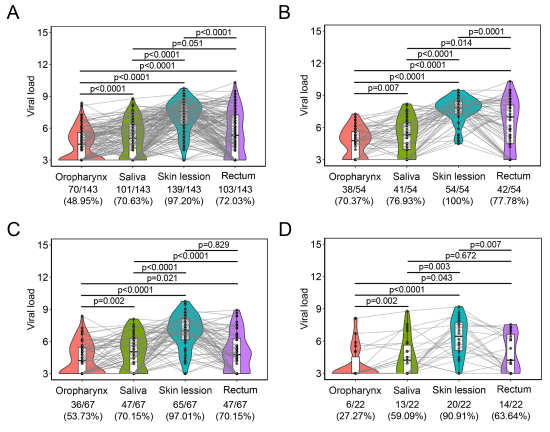

在这项前瞻性队列研究中,研究团队纳入了77例MPXV急性感染期的患者(其中包括42例HIV共感染患者),每隔2 - 3天采集感染者身体多部位和周围环境污染物的样本,然后检测MPXV DNA、表面蛋白特异性抗体反应以及中和抗体滴度等指标,并根据采样时间点将样本分为发病后1-7天(1-7 d.a.o)、8-14天(8-14 d.a.o)和15-21天(15-21 d.a.o) 3个组进行系统分析。

图:猴痘患者不同部位的样本病程相关的的MPXV阳性率比较

猴痘患者血浆中不同表面蛋白特异性抗体检测结果显示,表面蛋白A29L和H3L特异性抗体的阳性率较高,可分别高达100%和94.74%,提示这两个靶标可以作为血清学诊断方法的有效靶标。进一步,我们检测了这些患者血浆的中和抗体滴度,然后与A29L和H3L特异性的结合抗体滴度进行了相关性分析。结果显示A29L特异性的结合抗体滴度与中和抗体滴度具有很好相关性,提示A29L是MPXV感染诱导中和抗体的最重要抗原。

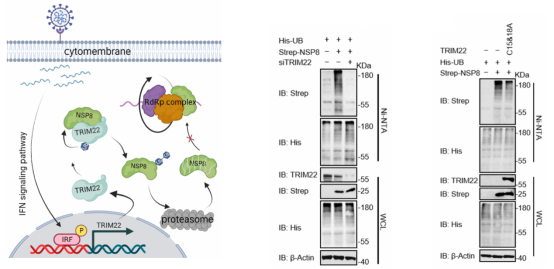

七、张政教授团队解析E3泛素连接酶TRIM22的抗新冠病毒机制

2024年2月14日,深圳市第三人民医院副院长张政教授课题组在mBio杂志上在线发表了为题为“The E3 ligase TRIM22 restricts SARS-CoV-2 replication by promoting proteasomal degradation of NSP8”的研究论文(DOI:https://doi.org/10.1128/mbio.02320-23)。 阐明了宿主利用E3泛素连接酶TRIM22诱导新冠病毒NSP8蛋白依赖蛋白酶体降解的分子机制,为抗新冠病毒提供了新的策略和药物靶点。

SARS-CoV-2复制和转录的关键是由NSP12、NSP7和NSP8组成的 RNA 依赖性RNA聚合酶(RdRp)。NSP12催化病毒RNA的合成,而NSP8与辅助因子NSP7共同激活并维持病毒RNA的产生。NSP8在识别病毒RNA和形成复合物、促进病毒RNA的转录和复制方面发挥着关键作用。由NSP12、NSP7、NSP8和RNA双链体形成的复合物被称为中心RTC(C-RTC),它是 RdRp活性的标志。此外,NSP8还具有免疫调节特性。它可以通过靶向 RIG-I/MDA5、TRIF和STING等关键信号分子来抑制I型和III型干扰素(IFN)的产生。此外,NSP8还能损伤线粒体并诱导不完全的有丝分裂。这些发现凸显了 NSP8的多功能性及其在 SARS-CoV-2感染期间调节宿主免疫反应和细胞过程的潜在作用。本项研究发现 SARS-CoV-2 感染可以诱导 TRIM22 的表达。而TRIM22可以作为E3泛素连接酶与NSP8蛋白结合,诱导NSP8蛋白在K97处发生多泛素化,进而导致泛素化的NSP8蛋白被蛋白酶体识别和降解。这一过程可大大降低 NSP8 蛋白水平,削弱RdRp的活性,最终抑制病毒复制。这项研究丰富了宿主抗病毒机制,为针对 NSP8-TRIM22的药物开发提供了新策略。

图:本研究原理图

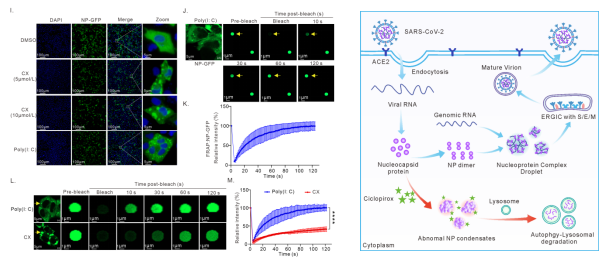

八、张政教授团队筛选并鉴定到SARS-CoV-2核衣壳蛋白新型抑制剂

2024年2月28日,深圳市第三人民医院张政教授,在Acta Pharmaceutica Sinica B杂志上在线发表了题为“Ciclopirox inhibits SARS-CoV-2 replication by promoting the degradation of the nucleocapsid protein”的研究论文(DOI:10.1016/j.apsb.2024.03.009)。由 SARS-CoV-2 造成的新冠(COVID-19)全球大流行给人民的生命健康和经济建设带来重大危害。尽管多种疫苗和药物已被批准用于预防和治疗SARS-CoV-2,但由于该病毒的高度变异,它仍威胁着公众健康,尤其对免疫系统不健全或老年群体构成严重威胁。因此,继续开发新型抗病毒靶点及药物,对控制新变异株或新发传染病至关重要。SARS-CoV-2 核衣壳蛋白(NP)作为病毒复制周期中的关键组分,是病毒感染后细胞内含量最丰富,半衰期最长的结构蛋白。NP包含N 端结构域(NTD)和C端结构域(CTD),NTD主要负责识别以及结合基因组RNA,将其包装进核糖核蛋白复合体中;CTD通过促进NP形成二聚体并组装病毒核衣壳。NP除了参与病毒的复制周期,还可与多种宿主蛋白互作,调控细胞内信号通路。尽管已有团队报道了可影响 NP 功能的小分子化合物,但至今尚无 NP 抑制剂进展到临床研究阶段。其主要原因是,NP与抑制剂之间的结合口袋是高度动态变化的,这阻碍了抑制剂与NP结合的稳定性;其次,NP与病毒 RNA复杂缠绕,折叠形成核糖核蛋白复合物,而这也进一步降低了抑制剂与NP的结合效率。

考虑到NP功能抑制剂开发的困难和NP超长半衰期导致的高丰度特征,本研究旨在鉴定可促进NP降解的小分子化合物。团队通过构建筛药细胞模型,从FDA批准化合物库中筛选到NP抑制剂—Ciclopirox。Ciclopirox可与NP间接结合,诱导NP异常聚集并形成凝集物。但该凝集物与poly(I:C)诱导NP发生液液相分离形成的凝集物具有显著差异。Ciclopirox主要诱导NP形成较高粘稠度和较低迁移率的凝集物,该凝集物可与自噬-溶酶体标志物共定位,提示Ciclopirox介导的NP凝集物主要通过自噬溶酶体途径降解,最终导致NP半衰期显著缩短。进一步研究发现Ciclopirox可在体内外实验中显著抑制SARS-CoV-2复制。以上研究可为治疗新冠病毒以及防范未来突变株的流行提供一种极具潜力的研究策略和靶标药物。

图:本研究原理图

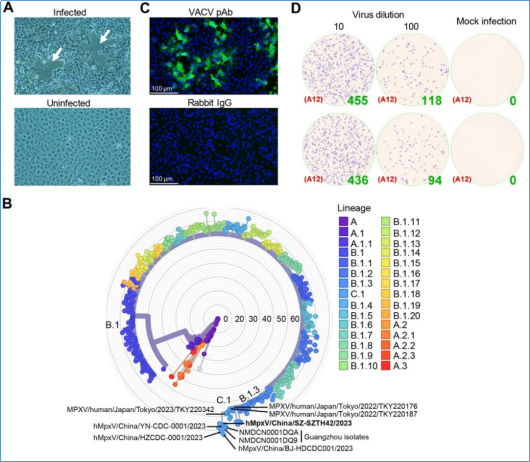

九、张政教授团队——深圳首例患者体内猴痘病毒的分离和鉴定

2024年1月20日,深圳市第三人民医院肝病研究所所长张政教授在国际期刊Virologica Sinica杂志上在线发表了为题为“Isolation and characterization of mpox virus from the first mpox case in Shenzhen, China.”的研究论文(DOI:https://doi.org /10.1016/j.virs.2024.01.004 )。在猴痘传入本市的第一时间从患者体内分离出猴痘病毒,为深入开展猴痘病毒基础研究、药物和疫苗开发奠定了基础。

猴痘病毒在全球范围内的快速传播,凸显了制定抗病毒策略的重要意义。由于缺乏猴痘病毒的临床分离株,国内主要使用痘苗病毒对开发的新型抗病毒药物和疫苗进行测试。在此,我们报道了深圳分离的第一株猴痘病毒毒株hMpxV/China/SZ-SZTH42/2023(简称SZTH42)。将来自患者的qPCR阳性皮肤疱疹液接种Vero E6细胞单层,培养72小时内出现典型的噬斑。通过病毒基因组二代测序证实为猴痘病毒。在系统发育上,分离株SZTH42属于分支IIb的C.1谱系,代表了目前世界范围内流行的IIb分支株。免疫荧光检测显示分离株SZTH42与市售痘苗病毒诱导的多克隆抗体发生交叉反应。在此基础上,分别开发了用于病毒滴定的焦点形成试验(Focus Forming Assay,FFA)和中和活性评估的和焦点减少中和试验(Focus-Reduction Neutralization Test,FRNT)。通过FFA测定SZTH42的复制动力学,结果显示感染后48小时的病毒滴度最高,释放的细胞外包膜病毒的比例显著低于细胞相关包膜病毒。通过FRNT方法评估了5名猴痘患者的血浆对MPXV SZTH42分离物的中和活性。总之,本研究成功分离了猴痘病毒,为深入研究MPXV的特征以及抗病毒药物和疫苗的开发提供了关键资源和技术平台。

图:SZTH42的分离与鉴定。MPXV增殖诱导VeroE6细胞的细胞病变效应

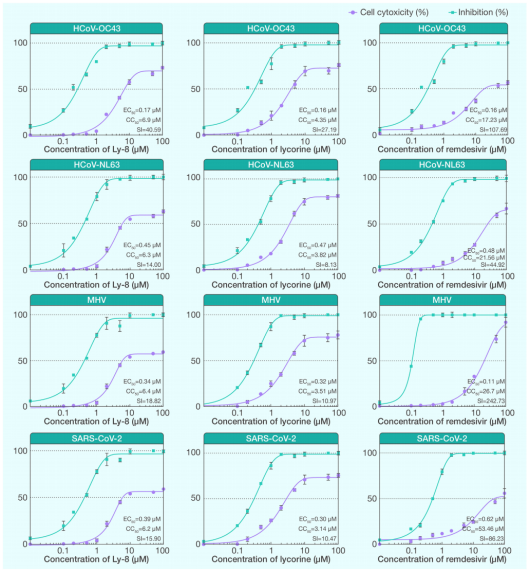

十、杨扬教授团队发现石蒜碱衍生物对冠状病毒具有广谱的抑制活性

2024年1月,深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)/深圳国家感染性疾病临床医学研究中心杨扬教授作为共同通讯作者与在襄阳市中心医院以及襄阳第一人民医院研究团队联合在hLife杂志(由中国科学院微生物研究所主办,中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊,双院士和诺贝尔奖获得者担任主编)在线发表了题为Lycorine derivative effectively inhibits the replication of coronaviruses both in vitro and in vivo的论文。

SARS-CoV-2和季节性人类冠状病毒的持续流行对公众健康构成持续威胁。因此,迫切需要探索具有广谱抗冠状病毒活性的抗病毒药物。之前的研究表明,石蒜碱是一种强效的广谱抗冠状病毒药物,是从石蒜科提取的天然生物碱,具有多种药理和微生物作用。然而,由于石蒜碱具有细胞毒性和诱导细胞凋亡的作用,直接用作临床抗病毒药物是不安全的。这项研究设计并合成了一系列的石蒜碱衍生物,通过体内外实验研究团队发现其中一种衍生物Ly-8能够高效抑制包括SARS-CoV-2在内的不同类型冠状病毒的复制,同时该衍生物具有很低的体内外毒性。此外,小鼠感染模型结果显示Ly-8还能有效抑制HCoV-OC43在中枢神经系统的复制,同时在细胞共培养模型中连续传代30次未观察到Ly-8耐药性突变体。这些结果表明Ly-8可能是未来开发广谱抗冠状病毒药物的潜在候选药物。

图:Ly-8对不同冠状病毒的抑制活性以及细胞毒性测定

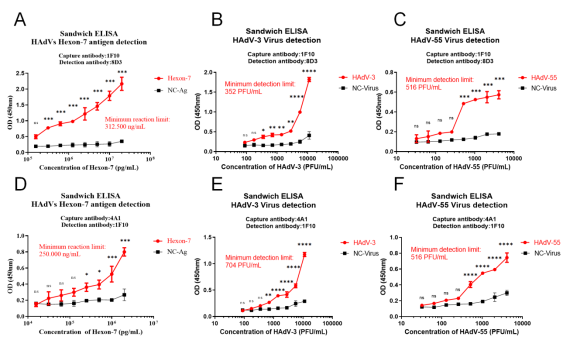

十一、杨扬教授团队研发一种可广谱识别HAdV的单克隆抗体

2024年2月22日,深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)/深圳国家感染性疾病临床医学研究中心杨扬教授团队联合南方医科大学公共卫生学院/广东医科大学公共卫生学院的研究团队在Microbiology Spectrum杂志(IF:3.7)在线发表了题为Development of monoclonal antibodies targeting the conserved fragment of hexon protein to detect different serotypes of human adenovirus的研究论文,报道了一种可识别人呼吸道腺病毒高度保守表位的广谱单抗。杨扬教授为本文共同通讯作者,硕士研究生尹菊侦为本文的共同第一作者。

人腺病毒(Human adenovirus, HAdV)作为急性呼吸道传染病最常见的病原体之一,目前已有116个基因型别,导致呼吸道感染的血清型别就十种以上,国内外呼吸道感染形势严峻,但目前尚无针对HAdV感染的有效药物和疫苗,因此制备具有高度靶向性的广谱单克隆抗体,研制覆盖度搞的诊断试剂对预防和控制HAdV感染具有重要意义。研究团队首先筛选出Penton、Hexon、IVa2基因中保守性最强的3个抗原片段,然后制备了相应的鼠源单克隆抗体。筛选出来的鼠单抗具有高亲和力、强特异性、可广谱识别人呼吸道腺病毒的优势,其中单抗Hexon-1F10、Hexon-8D3可识别HAdV-1、HAdV-2、HAdV-3、HAdV-4、HAdV-5、HAdV-7、HAdV-21、HAdV-55这8个型别的人呼吸道腺病毒,单抗Hexon-4A1可识别HAdV-1、HAdV-2、HAdV-3、HAdV-5、HAdV-7、HAdV-21、HAdV-55这7个型别。此外,通过进一步筛选发现1F10-8D3和4A1-1F10这两组抗体配对可识别多种人呼吸道腺病毒感染,能够作为HAdV新型抗原诊断试剂的原料,也为人腺病毒广谱抗病毒药物研发提供了潜在靶标。

图:双抗体夹心ELISA对HAdV的检出情况

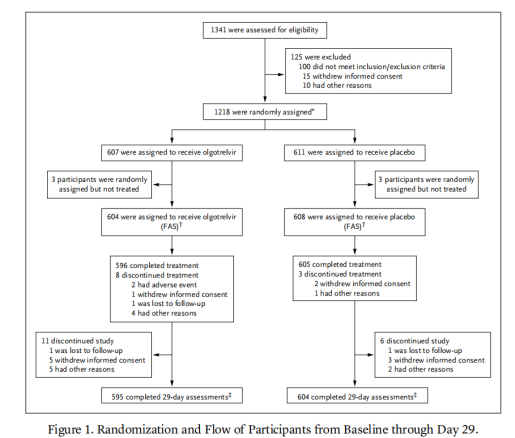

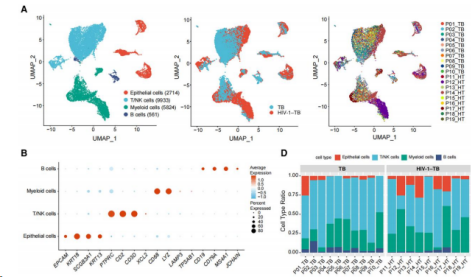

十二、张国良教授团队描绘HIV-1-TB和TB患者BALF中免疫细胞图谱

2024年2月27日,国家感染性疾病临床研究中心/深圳市第三人民医院张国良教授团队联合深圳华大基因吴靓课题组在Journal of infectious diseases杂志在线发表了题为“Uncovering the Bronchoalveolar Single-Cell Landscape of Patients With Pulmonary Tuberculosis With Human Immunodeficiency Virus Type 1 Coinfection”的研究论文(DOI:10.1093/infdis/jiae042)。张国良教授和深圳华大基因吴靓教授为本文共同通讯作者,国研中心肖国辉副研究员,华大基因硕士生黄外东、博士生钟裕、深圳三院欧敏为本文共同第一作者。

HIV-1病毒的合并感染是结核病 (TB) 最重要的危险因素。由于样本采集方面的挑战,大多数宿主抗感染免疫的研究主要集中在外周血中的全身免疫反应,而不是肺部的局部免疫反应。肺部的宿主免疫反应对于遏制结核分枝杆菌的生长和防止疾病的进展至关重要。对肺部免疫系统的全面分析对于更好地了解HIV-1-TB合并感染的发病机制至关重要。本研究共招募了10名TB患者和9名HIV-1-TB患者。收集患者的肺泡灌洗液(BALF),并立即进行单细胞分离。利用华大自主研发的便携式DNBeLab C4单细胞处理系统对进行单细胞转录组文库制备,并在华大自主研发的测序仪DIPSEQ T1上进行测序。

该研究通过单细胞测序技术详细描绘了HIV-1-TB和TB患者BALF中免疫细胞图谱。进一步根据差异表达的marker基因,髓系细胞和T/NK细胞分别可以细分为10个细胞亚群。研究发现HIV-1感染显著降低结核病患者肺部CD4+ T细胞和DCs细胞的比例,但显著提高的CD8+ T细胞的比例。同时该研究表明HIV-1-TB患者中的T细胞表现出更强的抗病毒活性,表明HIV-1感染不仅影响结核病患者肺部免疫细胞的比例也影响其功能。

图:单细胞测序技术分析肺泡灌洗液;(a)细胞注释;(b)细胞特异性markers;(c)细胞比例

十三、张国良教授课题组发现外周血离子代谢谱可以用于肺结核的鉴别诊断及治疗监测

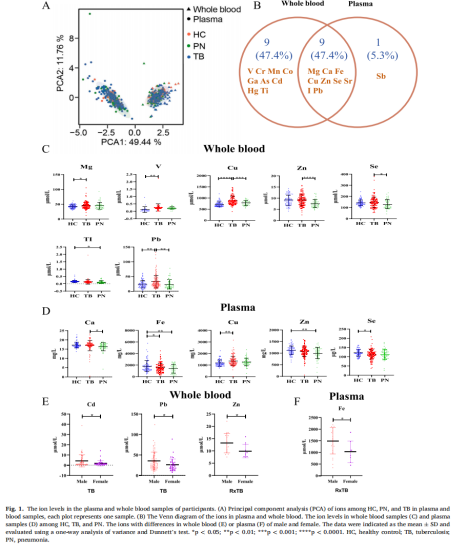

2024年3月2日,深圳市第三人民医院张国良教授与深圳华大基因研究院饶维桥博士及深圳市宝安人民医院徐羽中教授合作,在Microbiological Research杂志上在线发表了为题为“Discovering novel biomarkers for diagnosis and treatment monitoring of active pulmonary tuberculosis by ion metabolism analysis”的研究论文(DOI:10.1016/j.micres.2024.127670)。

结核病(TB)是全球严重的公共卫生威胁,全球每年结核病例的发病率仍然很高,目前大多数结核病诊断仍然依赖耗时、传统和基于培养的方法,诊断技术存在不足。开发新的、更准确、更有效的结核病诊断生物标志物对于结核病防控具有重要意义。为了探究宿主外周血离子代谢水平作为结核病生物标志物的可能性,研究人员收集和比较健康对照组(HC)、初治肺结核患者(TB)、治愈肺结核患者(RxTB)和其他非结核病肺炎患者(PN)的全血(whole blood)和血浆(plasma)样本,采用超高效液相色谱-串联质谱法对样本中各种离子的水平进行分析,借助多模态模型对诊断效能进行评估。

作者发现肺结核患者(TB)组和其他组之间多种离子呈现出不同的水平,全血样品中检测到有18种离子,血浆中检测到有10种离子,全血与血浆均含有9种离子。部分离子如Cu和Pb可以有效区分TB组与HC组、PN组。本研究探讨了结核患者体内离子水平在诊断结核病和治疗结果监测方面可能性,发现了多种具有诊断和监测前景的离子,为后续开发新型诊断生物标识物奠定理论基础。

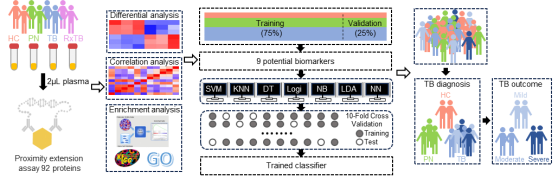

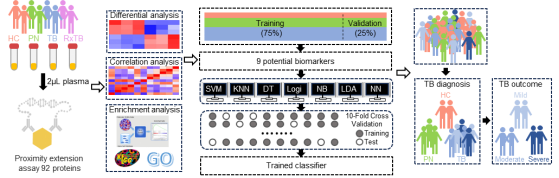

十四、张国良教授团队发现可以诊断活动性肺结核及预测疾病严重程度的9种血浆蛋白

2024年6月18日,深圳市第三人民医院张国良教授团队在Emerging Microbes & Infections杂志上在线发表了题为“Plasma immune profiling combined with machine learning contributes to diagnosis and prognosis of active pulmonary tuberculosis”的研究论文(DOI:https://doi.org/10.1080/22221751.2024.2370399)。鉴于当前缺乏非痰液诊断方法导致的结核病诊断延迟,这不仅增加了疾病的传播风险,也给患者带来了极大的不便。因此,张国良教授团队致力于通过免疫分析来识别与结核病相关的生物标志物。

在这项研究中,团队收集了222份血浆样本,分别来自健康对照组(HCs)、疾病对照组(非结核性肺炎; PN)、结核病患者(TB)以及治愈后的结核病病例(RxTB)。他们运用高通量蛋白质检测技术——多重邻近延伸试验(PEA),测量了92种免疫蛋白的水平。经过详细的鉴别分析和与结核病严重程度的相关性研究,研究团队最终选定了9个生物标志物(CXCL9、PDL1、CDCP1、CCL28、CCL23、CCL19、MMP1、IFNγ和TRANCE)。随后,他们利用7种不同的机器学习方法探索了这些生物标志物的诊断能力。研究结果显示,这9种生物标志物的组合能够准确地区分结核病病例和对照组,受试者工作特征曲线下面积(AUROC)高达0.89至0.99,敏感性达到82%-93%,特异性达到88%-92%。而且,该模型在区分结核病严重程度方面表现卓越,AUROC超过0.95,敏感性和特异性均超过93.3%。这些特征在结核病的早期精确诊断和临床结果预测方面具有巨大潜力。

图:本研究模式图

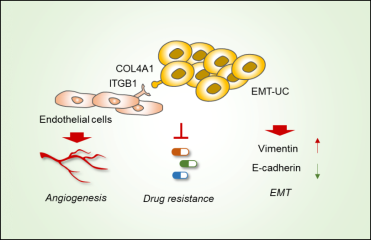

十五、成志强团队发现尿路上皮癌中具有强化EMT特征的肿瘤细胞可通过COL4A1-ITGB1促进血管形成,并导致疾病化疗耐药与复发

2024年6月28日,深圳市第三人民医院病理科主任成志强与深圳市人民医院临床医学研究中心邹畅教授和罗湖区人民医院泌尿外科主任黄桂晓团队合作,在Drug resistance updates杂志上在线发表了为题为“A distinct subset of urothelial cells with enhanced EMT features promotes chemotherapy resistance and cancer recurrence by increasing COL4A1-ITGB1 mediated angiogenesis”的研究论文(DOI: https://doi.org/10.1016/j.drup.2024.101116)。

肿瘤药物耐药和复发是尿路上皮癌临床治疗的难点。然而,其潜在分子机制十分复杂,目前尚不完全清晰。多项研究表明,解析肿瘤微环境的异质性有助于攻克这一临床壁垒。因此,本研究通过单细胞测序解析了尿路上皮癌肿瘤微环境异质性,挖掘耐药复发相关细胞克隆及其与肿瘤微环境间相互作用,通过体内外模型阐述了其在疾病耐药与复发中的作用,同时评估了其作为靶点在尿路上皮癌治疗中的应用前景。

该研究通过单细胞测序在尿路上皮癌组织中鉴定了一类具有高度上皮间质转化(EMT)特征的尿路上皮细胞亚群(EMT-UC),与化疗耐药和复发显著相关。结合临床大样本发现该细胞与疾病不良预后相关的临床组织学分布,同时经过体外功能试验验证该细胞具有强化的EMT、增殖迁移以及对化疗药物吉西他滨的耐受性。肿瘤微环境的各细胞成分与癌旁组织来源的对应组分相比,表现出更高的血管生成和免疫抑制潜力。经细胞间相互作用分析发现,COL4A1-ITGB1在肿瘤来源EMT-UC及微环境中显著富集,互作强度与频率均保持较高水平,尤其是与血管内皮细胞,提示可能参与血管形成。该研究进一步通过体外细胞共培养以及患者来源异种移植瘤模型(PDX)模型发现,EMT-UC样细胞可通过分泌COL4A1促进血管内皮细胞血管形成,通过特异性抗体靶向阻断COL4A1-ITGB1可显著抑制血管形成以及化疗耐药性肿瘤的生长。

该研究不仅具有重要的科学价值,同时也为未来尿路上皮癌治疗提供了潜在靶点。

图:高表达 EMT 相关基因的肿瘤细胞亚群 EMT-UC 通过细胞间COL4A1-ITGB1 促进血管形成进而导致尿路上皮癌的耐药与复发

十六、邓国防在柳叶刀发表首篇受邀评论

2024年5月17日,邓国防主任和付亮医生在感染领域第一大医学期刊《The LANCET Infectious Diseases》(影响因子56.3)在线发表了一篇关于大型国际临床试验SimpliciTB的受邀评论(invited comment)。

耐药性结核病的治疗周期长达18个月或以上,药物种类需5-7种,药物副作用大、价格昂贵,且治疗成功率低。SimpliciTB研究旨在验证贝达喹啉、普托马尼、莫西沙星和吡嗪酰胺(BPaMZ)的四药组合方案在药物敏感性(疗程4个月)和耐药性结核病(疗程6个月)中的有效性和安全性。研究结果显示,该方案在药物敏感性结核病中达到了显著的痰培养阴转率,且在耐药性结核病中也展现了良好的治疗效果。

《The LANCET Infectious Diseases》首先邀请深圳市三医院肺病二科付亮医生进行了两次审稿,并在四位高水平审稿人中选择了深圳市三医院的专家撰写受邀评论。邓国防、付亮在评论文章中写道,SimpliciTB研究展示了BPaMZ方案对药物敏感性结核病和耐药性结核病具有缩短疗程的潜力,但同时也强调了在安全性和耐受性方面存在挑战。未来的研究应集中于改进临床前和早期临床研究、减轻安全问题,并进一步优化更短的治疗方案。

《The LANCET Infectious Diseases》对审稿人和评论人的要求非常高。邓国防主任和付亮医生此次在该刊发表了关于大型国际临床试验SimpliciTB的评论文章,这是中国大陆医生在该期刊的结核病领域,第一次发表针对原研性研究的受邀评论,意味着中国医生不仅可以做出顶级研究,而且对世界顶级研究可以产生独立且具批判性的思考,并且得到了顶级期刊和学术界的认可。

十七、卢洪洲团队、邓国防团队在《One Health & Implementation Research》发表pan-TB综述

2024年06月27日,卢洪洲团队、邓国防团队在国际期刊《One Health & Implementation Research》在线发表了一篇关于pan-TB策略的综述。文章链接:https://www.oaepublish.com/articles/ohir.2024.03

结核病(TB)自19世纪以来一直是全球公共卫生的重大挑战。随着抗结核药物的不断发展,TB治疗也经历了巨大的变革。从链霉素的引入到异烟肼和利福平的发现,从1980年代的标准六个月治疗方案到2023年TRUNCATE-TB的超短程两个月治疗方案,TB的治疗方法不断优化,提高了患者的治愈率。

然而,耐多药结核病(MDR-TB)的出现对传统的治疗方案提出了新的挑战。MDR-TB的治疗需要更长的时间和更多的药物,给患者和医疗系统带来了巨大的负担。在此背景下,泛结核病(pan-TB)策略应运而生。pan-TB策略旨在开发出一种通用的治疗方案,无论是药物敏感结核病(DS-TB)还是MDR-TB,都能适用。由于使用了许多新药和强效药物,使得抗结核治疗来到了新的起点,而不会被氟喹诺酮类耐药性等条件所束缚。

本综述通过回顾2000年至2023年期间的文献,总结了TB治疗的历史和现代进展,重点介绍了pan-TB策略的临床演变和新兴角色。研究发现,TB Alliance的BPMZ组合和PAN-TB项目等pan-TB策略在缩短治疗时间、提高治疗效果和患者依从性方面显示出了巨大的潜力。其中,BPMZ组合作为国际首创的pan-TB治疗方案,目前已进入II期临床试验。

总之,pan-TB策略的进一步研究和应用,将有助于简化TB治疗过程,特别是在医疗资源有限的地区,提高治疗的可及性和患者的生活质量。未来的研究应继续关注pan-TB策略的广泛临床试验,探索创新的方法以提高治疗依从性和效果,最终推动全球结核病防控工作的进展。

十八、邓国防团队评估柳氮磺吡啶作为治疗肺部pre-XDR-TB辅助疗法的有效性、安全性及治疗意义

2024年02月17日,深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)/国家感染性疾病临床医学研究中心邓国防教授团队在耐多药结核病治疗研究领域取得新突破,在国际期刊《Infect Drug Resist》(中国科学院3区,影响因子3.9)上在线发表论文“Evaluation of Sulfasalazine as an Adjunctive Therapy in Treating Pulmonary Pre-XDR-TB: Efficacy, Safety, and Treatment Implication”(《评估柳氮磺吡啶作为治疗肺部pre-XDR-TB辅助疗法的有效性、安全性及治疗意义》)。我院邓国防教授是该论文的通讯作者,付亮博士是第一作者。论文链接:https://www.dovepress.com/evaluation-of-sulfasalazine-as-an-adjunctive-therapy-in-treating-pulmo-peer-reviewed-fulltext-article-IDR

研究针对的主要临床难题/科学问题:随着准广泛耐药肺结核(Pre-XDR-TB)的发病率不断升高,且现有治疗效果有限,迫切需要探索创新治疗方案。宿主导向疗法(Host-Directed Therapy, HDT)与传统抗结核治疗相结合,成为治疗Pre-XDR-TB的一种新策略。研究显示,柳氮磺吡啶(Sulfasalazine, SASP)通过靶向氨基酸转运系统xc(xCT),可减少细胞内结核分枝杆菌负荷并减轻肺部病理变化,显示出成为一种有效的结核病HDT药物的潜力。本研究旨在评估SASP作为Pre-XDR-TB辅助治疗的疗效。

研究采用的先进技术手段/独特构思:本探索性研究考察了两种为期9个月的全口服短程方案治疗Pre-XDR-TB的安全性和有效性:Bdq方案(包括贝达喹啉、利奈唑胺、环丝氨酸、氯法齐胺和吡嗪酰胺)和SASP方案(包括SASP、利奈唑胺、环丝氨酸、氯法齐胺和吡嗪酰胺)。主要终点是治疗后12个月的不良结局发生率。

研究取得的新发现/新突破(发明的新技术/新药械/新材料/新设备);临床研究成果被国际/国内指南引用情况;适宜技术推广情况等):这是全球首次报道柳氮磺吡啶用于治疗耐多药结核病的多中心临床研究。为期9个月的SASP方案是治疗Pre-XDR-TB的有效策略,具有高培养转阴率、良好治疗效果和极低复发率。SASP具有出色的安全性和经济性,是一种有效且易于获得的治疗选择。

研究成果简介:共44名参与者,43人完成了治疗后12个月的评估。第2个月的培养转阴率为73.2%,第6个月达到95.1%。整体而言,88.4%的受试者(38/43)展现出良好的治疗效果,其中Bdq方案为85.2%(19/23),SASP方案为93.8%(14/15)。SASP方案组未记录死亡或治疗失败案例。

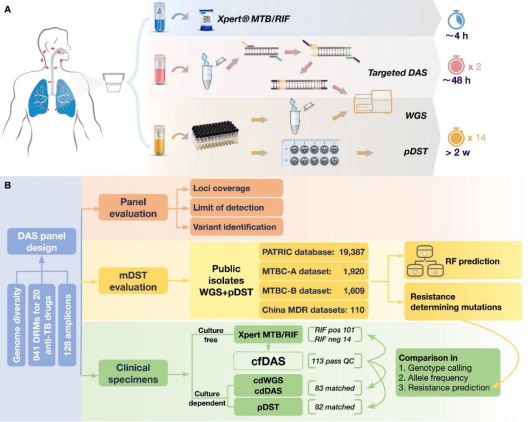

十九、曲久鑫教授团队采用深度扩增子测序直接检测临床样本中结核分枝杆菌分子药敏并揭示其异质性

2024年6月,深圳市第三人民医院/国家感染性疾病临床医学研究中心与中国农业科学院农业基因组研究所合作在国际学术期刊《Genomics, Proteomics & Bioinformatics》(Q1,IF=11.5)在线发表了最新研究成果,论文题目为“Deep Amplicon Sequencing Reveals Culture Selection of Mycobacterium Tuberculosis by Clinical Samples”,曲久鑫和中国农业科学院农业基因组研究所的崔鹏、林强为该文共同通讯作者。本研究开发设计了一种基于多重PCR的靶向深度扩增子测序方法,能够直接对临床样本进行深度扩增子测序和获得分子药敏试验结果,研究还对临床标本结核分枝杆菌培养前后的培养选择进行了系统性评估。

本研究设计了一个免培养深度扩增子测序(culture free DAS, cfDAS)检测方法,可以靶向20种抗结核药物相关的47个基因的941个耐药突变。DAS检测在临床样本上的整个工作流程仅需48小时,大大缩短了结核药敏检测周转时间(图2)。针对扩增效率、检测能力和扩增优化对DAS检测方法进行了三轮更新,最终本研究的DAS检测方法实现了有效检测到10μl 最小浓度为 0.4 pg/μl的结核分枝杆菌基因组DNA(gDNA),扩增区域的30X测序覆盖度为 100%。

图:药敏检测方法比较及深度扩增子测序(DAS)工作流程概述

研究采用PATRIC数据集分别构建了耐药性决定突变方法(RDM方法)和基于随机森林模型的分子药敏预测方法,针对14种药物的总体预测准确率达到了94.47%和95.10%。

基于cdWGS和cfDAS数据中鉴定的耐药突变,本研究对82个临床样本进行了分子药敏检测并与10种药物的对应表型药敏检测进行了比较。我们认为cfDAS和cdWGS之间的不一致主要是由细菌培养引起的。

二十、卢洪洲课题组开发一种基于基因表达相关性变化的药物功能预测新算法

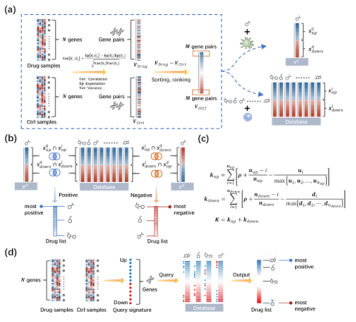

2024年12月19日,深圳市第三人民医院卢洪洲/仪洪洋团队与中南大学牛原玲团队合作在Briefings in Bioinformatics杂志(5年平均IF=7.8, 在生化研究方法方向杂志全球排名4/85)上在线发表了题为“CDCM: a correlation-dependent connectivity map approach to rapidly screen drugs during outbreaks of infectious diseases”的研究论文(DOI: https://doi.org/10.1093/bib/bbae659),该研究开发了一种名为CDCM的药物功能预测算法,该算法在药物预测过程中可以降低由于细胞类型不同而引起的系统噪音,提升了药物预测的灵敏度与精确度。

在SARS-CoV-2造成的全球损害和猴痘病毒暴发成为国际关注的公共卫生突发事件的背景下,迫切需要开发出针对新发突发传染病研发新药的计算方法。基于基因表达差异的特征匹配方法虽然应用广泛,但其只关注基因前后表达的差异,导致其构造的基因特征无法包含更多深层次信息,应用中难以触及细胞中的基因网络调控机制,预测结果有较大局限。CDCM算法主要从基因之间的调控关系出发,结合基于特征匹配的药物识别方法,根据基因之间的表达水平的相关性变化,在网络水平上进行相似性识别,以发掘独立考虑基因的表达所观察不到的药物作用规律和药物-药物、疾病-药物的相似性关系,同时缓解数据不足的问题,充分挖掘现有表达谱中的信息以提高其利用率。该算法成功预测出了Ponatinib、Sunitinib以及Lapatinib可以抑制猴痘病毒的增殖,并且在生物安全三级实验室中得到了验证。由于具有跨细胞系预测的能力,本方法还可以应用到其它多种疾病(如HIV、结核、糖尿病等)药物的开发中,具有广泛的应用前景。

图:相关性变化的药物功能预测新算法

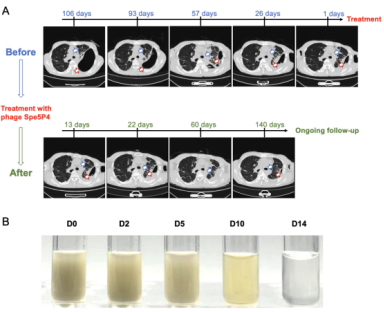

二十一、卢洪洲教授团队发表多耐药粘质沙雷菌感染噬菌体临床治疗研究成果

卢洪洲教授团队与深圳华大生命科学研究院肖敏凤教授团队合作在Emerging Microbes & Infections在线发表了题为Exploration of the feasibility of clinical application of phage treatment for multidrug-resistant Serratia marcescens-induced pulmonary infection的原创研究论文。

粘质沙雷菌是一种革兰阴性机会致病菌,常引起免疫低下患者的呼吸道、泌尿道及血液感染。其耐药性强,对多种抗生素具有固有抗性,包括β-内酰胺类、氨基糖苷类和喹诺酮类等,给临床治疗带来了巨大挑战。传统抗生素治疗往往无法有效清除感染,使得患者的病情迁延难愈,甚至威胁生命。

噬菌体是一类专门攻击细菌的病毒,在应对耐药性病原菌方面展现出独特优势。首先,噬菌体具有高度的靶向性,能够精准锁定目标病原菌,而不会影响正常微生物群落。其次,与广谱抗生素相比,噬菌体治疗引发的不良反应更少,对患者的安全性更高。此外,通过筛选和优化,可设计针对不同耐药菌株的噬菌体或其组合,从而实现个性化和高效治疗。

本研究针对一名罹患多药耐药性粘质沙雷菌胸腔感染的患者,通过筛选获得了噬菌体 Spe5P4,并结合常规抗生素进行联合治疗。结果表明,患者的临床症状显著改善,胸腔积液减少,肺部影像学显示感染区域得到有效控制。治疗过程中,肝肾功能及免疫指标均未出现异常变化,且未观察到明显的不良反应。更为重要的是,研究未发现目标细菌对噬菌体的耐药性,进一步验证了噬菌体治疗的稳定性与可靠性。)

本研究为使用噬菌体治疗难治性多耐药粘质沙雷菌感染的临床报道,为未来噬菌体的进一步临床应用提供了宝贵的实践经验和方法学基础,也展示了噬菌体在应对复杂耐药性病原菌中的先进性。粘质沙雷菌感染的噬菌体治疗不仅为解决抗生素耐药性问题提供了全新思路,也为其他耐药性细菌的精准治疗开辟了新的研究方向。随着技术的持续进步与应用推广,噬菌体治疗有望成为临床抗感染治疗的重要手段,为患者带来更多福祉。未来,研究团队计划进一步优化噬菌体的筛选和制备工艺,开发更高效的治疗方案。同时,团队将启动大规模、多中心临床试验,验证噬菌体治疗的广泛适用性和长期安全性。此外,噬菌体与人工智能技术的结合也将是研究重点,以期通过智能化手段设计个性化的抗感染方案。

图:噬菌体治疗前后胸部CT和胸水形态变化

二十二、张政教授团队揭示天花疫苗诱导的体液免疫记忆对猴痘病毒的交叉反应规律

深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)/深圳国家感染性疾病临床医学研究中心张政/鞠斌研究团队联合新疆医科大学鲁晓擘团队,在Cell Discovery在线发表了题为 Two long-lasting human monoclonal antibodies cross-react with monkeypox virus A35 antigen 的研究论文,揭示了天花疫苗可以诱导长效的体液免疫记忆,并且能够交叉识别猴痘病毒。

2022年猴痘疫情暴发,世界卫生组织宣布其为全球突发公共卫生事件。猴痘病毒与天花病毒具有相似性,天花疫苗有望对抗猴痘病毒,提供一定程度的免疫保护。因此,系统评估人群中预存的交叉抗体识别猴痘病毒的能力,对于猴痘疫情的防控至关重要。

本研究随机选取了211名1980年前出生人的血浆样本,以27名1980年后出生人的血浆样本为对照,系统评估了血浆中IgG抗体与痘苗病毒和猴痘病毒不同抗原的反应性。结果显示,部分1980年以前出生的人血浆样本对猴痘病毒不同抗原表现出明显的抗体阳性反应,并且一些血浆样本能有效抑制痘苗活病毒感染靶细胞,提供一定程度的抗体保护。

本研究也从2名1980年以前出生的人外周血B细胞中分离鉴定出2株全人源单克隆抗体(MPXV-mAb 975和MPXV-mAb 981),并利用不同技术手段评估了2株抗体的生物学活性。结果显示,MPXV-mAb 975和MPXV-mAb 981靶向相近的识别表位,且与猴痘A35和痘苗A33蛋白具有较强的结合能力。此外,2株单克隆抗体可以有效识别痘苗活病毒,为痘病毒的检测和诊断提供了新工具。

总体来说,本研究提供了直接和关键的证据,支持以往的天花疫苗诱导的体液免疫记忆(循环血浆抗体和病毒特异性记忆B细胞)可以持续至少40年,并且可与当前广受关注的猴痘病毒发生交叉反应。从天花疫苗接种者中筛选和鉴定抗猴痘病毒交叉抗体,能够为研发相关抗体药物和诊断试剂提供重要的科学依据。

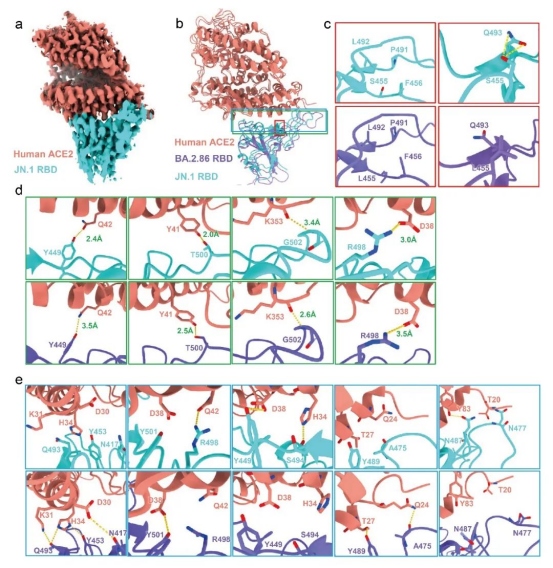

二十三、张政教授团队揭示新冠病毒BA.2.86及JN.1变异株的进化及其抗体逃逸的结构基础

张政教授团队联合南方科技大学鄢仁鸿团队,曹丽伟团队和华南农业大学/仲恺农业工程学院廖明团队,在Nature Communications在线发表了题为Structural basis for the evolution and antibody evasion of SARS-CoV-2 BA.2.86 and JN.1 subvariants的研究论文,合作揭示了新冠病毒BA.2.86和JN.1变异株进化和抗体逃逸的结构基础。

研究团队首先系统评估了BA.4或BA.5突破性感染者血浆样本和靶向RBD的广谱单克隆中和抗体对新冠病毒BA.2.86和JN.1变异株的中和能力,并与部分流行变异株进行了比较。结果发现,尽管包含更多的突变,BA.2.86的抗体逃逸能力弱于EG.5.1和HK.3变异株,额外增加的L455S突变会进一步增强BA.2.86的抗体逃逸能力。并且我们发现,BA.2.86和JN.1变异株部分逃逸过去已报道的广谱单克隆抗体的中和效果,由此进一步缩小了潜在的抗体药物的范围。研究团队通过冷冻电镜分别解析了BA.2.86和JN.1三聚体S蛋白与宿主受体ACE2的复合体结构,揭示了不同突变位点的分布特征情况,进一步分析发现BA.2.86的RBD突变导致RBD和ACE2之间的相互作用网络重构。而JN.1额外增加的L455S突变进一步诱导RBD-ACE2界面发生明显的移位,这也解释了JN.1与人ACE2结合亲和力明显低于BA.2.86的原因(图2)。更重要的是,研究深入揭示了BA.2.86和JN.1变异株如何通过其RBD区域的多重突变和糖基化修饰逃逸广谱抗体的中和作用。研究表明,BA.2.86在Spike蛋白中新增了两个N-糖基化位点,分别位于NTD(N-末端结构域)的Asn245和位于RBD的Asn354。这些糖基化修饰可能减少了中和抗体对这些区域的可及性,从而增强了病毒的免疫逃逸能力。此外,位于RBD的关键糖基化位点Asn343对中和抗体S309的结合至关重要,BA.2.86在此处的糖基化修饰模式发生了变化,增强了S309抗体的结合亲和力。而Asn354的高甘露糖糖基化可能进一步促进了抗体与Spike蛋白的相互作用。这些糖基化位点的变化不仅影响了抗体结合,还可能影响病毒的传播能力。

这些突变和糖基化修饰共同改变了Spike蛋白与宿主ACE2受体的结合模式,重构了受体结合域的相互作用网络,进而削弱了现有抗体的中和效力。特别是L455S突变的出现,进一步增强了这些变异株对免疫系统的逃逸能力,使其能够有效规避多种广谱中和抗体的攻击。这些发现揭示了病毒通过进化逃避免疫系统监视的复杂机制,并为未来设计抗体药物和疫苗提供了重要参考。

通过对比广谱中和抗体的效果,研究发现,尽管BA.2.86和JN.1变异株表现出较强的抗体逃逸能力,但某些广谱中和抗体(如SA55和S309)仍然能够有效地中和这些变异株。研究表明,SA55和S309等抗体通过结合Spike蛋白的不同表位,发挥了强大的中和作用,阻止了病毒与ACE2的结合。特别是SA55表现出极高的广谱中和活性,即使面对突变的RBD结构,其中和效果也未显著下降。该项研究提示了采用SA55和S309抗体鸡尾酒疗法应对复杂多变的新冠变异株的可能。

综上,该研究明确了Omicron BA.2.86和JN.1变异株较高的抗体逃逸能力,并揭示了变异株的进化路径及其通过多重突变和糖基化修饰增强抗体逃逸能力的分子机制。这项研究为未来针对新冠病毒变异株的抗体药物和疫苗开发提供了重要的结构生物学基础。

图: 新冠病毒Spike-RBD与BA.2.86/JN.1突变株的相互作用细节特征

二十四、陈军教授团队利用 GBD 2021 的数据结合年龄-时期-队列模型探讨了急性戊型肝炎(AHE)在全球育龄妇女中的流行现状和未来趋势预测

陈军教授团队在传染病学领域顶刊《Journal of Infection》发表了题为「Global temporal trends and projections of acute hepatitis E incidence among women of childbearing age: Age-period-cohort analysis 2021」的文章,该研究利用了 GBD 2021 的数据,并结合年龄-时期-队列(Age-period-cohort,APC)模型探讨了急性戊型肝炎(AHE)在全球育龄妇女中的流行现状和未来趋势预测。

研究人群和 WCBA 地区 AHE 发病率的总体时间趋势分析

1992~2021 年 WCBA 中 AHE 发病率和发病人数数据来源于 GBD 2021。研究对象为 WCBA 伴 AHE,WCBA 被 WHO 定义为 15~49 岁具有生殖能力和周期性激素变化的女性。对于 WCBA 地区 AHE 的年龄标准化发病率(ASIR),采用直接年龄标准化方法,该方法假设发病率以独立泊松随机变量加权和的形式分布。

年龄-时期-队列(APC)模型分析

APC 模型作为一种先进的研究方法,能够分析年龄、时期和出生队列对健康和社会经济发展的影响。该模型不仅能够确定整体时间趋势(净趋势)和特定时间趋势(局部趋势),还能估计年龄、时期和出生队列这三个基本时间维度的影响。

本研究使用了 APC 模型来分析不同年龄组、时间段和出生队列中 AHE 的发病趋势。通过将年龄间隔和时期间隔设置为 5 年,研究分析了 1992 年至 2021 年间的数据,并将 15~49 岁的育龄妇女分为七个年龄组,以及六个 5 年的时间段。APC 模型估计了整体时间趋势和每个年龄组内的趋势,前者以每年发病率的百分比变化表示,后者则显示了按年龄分组的年发病率的百分比变化,通过 Wald χ2 检验评估了年百分比变化趋势的显著性。此外,模型还通过比较每个时期/队列的年龄特异性率与参考时期/队列的比率,来展示时期/队列效应。

预测

利用贝叶斯年龄-时期-队列(BAPC)模型集成嵌套拉普拉斯近似预测 2022~2030 年的未来疾病负担。

本研究的创新点和可借鉴之处

1. 选题亮点:研究聚焦于急性戊型肝炎(AHE)在全球育龄妇女(WCBA)中的发病率,特别关注了育龄妇女这个群体由于 AHE 导致的妊娠相关并发症风险的增加。因此,本研究在孕产妇健康领域具有重要的公共卫生意义。

2. 数据来源优势:本研究的数据来源于 GBD 数据库,这是由健康指标和评估研究所(IHME)提供的最全面和最新的流行病学数据,覆盖了 204 个国家的 371 种疾病和伤害负担,几乎 90% 的临床科室都能找到需要的疾病数据。数据来源可靠,公开免费,容易下载,发文套路固定,可以说是数据库挖掘领域低成本发高分文章的一匹黑马。

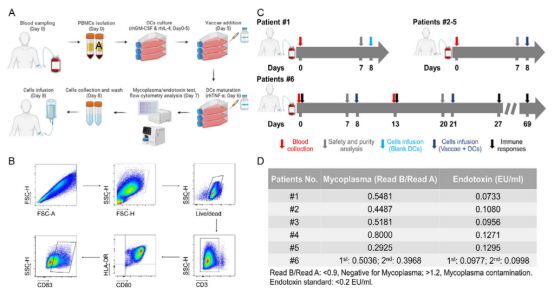

二十五、卢水华教授课题组发现含有灭活分枝杆菌的树突状细胞疫苗在小鼠和人类中诱导针对结核病的免疫保护

2024年12月,深圳市第三人民医院肺病医学部主任卢水华教授与上海市公共卫生临床中心范小勇教授与胡志东教授团队合作,在Small Science杂志上在线发表了为题为“Dendritic Cell Vaccine Harboring Inactivated Mycobacteria Induces Immune Protection Against Tuberculosis in Murine Models and is Well Tolerated in Humans”的研究论文(DOI:10.1002/smsc.202400355)。该研究在微观世界层面上,利用独辟蹊径的新思路,创造性的制备了一种可增加生物体对结核杆菌侵扰抗性的“防护罩”,一方面为学界提供了新的思路,另一方面则打开了细胞膜/灭活细菌混合物的应用边界。

该研究使用了卡介苗感染其靶细胞-巨噬细胞,然后通过反复冻融和紫外灭活的方式,释放被巨噬细胞吞噬和切割的卡介苗片段,并灭活卡介苗,以实现更好的应用安全性。此外,考虑到该片段的免疫原性有限,该团队引入专职抗原提呈细胞即树突状细胞作为辅助。研究结果发现,该片段能够在体外诱导树突状细胞的成熟,该片段和树突状细胞的静脉免疫,能够在小鼠模型中诱导与卡介苗活菌水平相当的免疫应答和抗结核菌感染免疫保护。此外,一项由研究者发起的临床试验显示了含有非感染性母牛分枝杆菌疫苗的树突状细胞疫苗的安全性。初始DC 和含有母牛分枝杆菌的 DC 的输注在六名活动性结核病患者中具有良好的耐受性和安全性。 对接受两剂 DC 疫苗输注的患者的外周血单核细胞进行的测试显示,CD4 和 CD8 T 细胞中 IFN-γ、IL-2、IL-17 和 TNF-α 的分泌增强。 该研究提供的证据表明,含有灭活分枝杆菌的 DC 疫苗可以扩大感染结核病小鼠的 T 细胞免疫反应,并且在活动性结核病患者中具有良好的耐受性。

二十六、张国良教授团队发现可以诊断活动性肺结核及预测疾病严重程度的9种血浆蛋白

2024年6月18日,深圳市第三人民医院张国良教授团队在Emerging Microbes & Infections杂志上在线发表了题为“Plasma immune profiling combined with machine learning contributes to diagnosis and prognosis of active pulmonary tuberculosis”的研究论文(DOI:https://doi.org/10.1080/22221751.2024.2370399)。鉴于当前缺乏非痰液诊断方法导致的结核病诊断延迟,这不仅增加了疾病的传播风险,也给患者带来了极大的不便。因此,张国良教授团队致力于通过免疫分析来识别与结核病相关的生物标志物。

在这项研究中,团队收集了222份血浆样本,分别来自健康对照组(HCs)、疾病对照组(非结核性肺炎; PN)、结核病患者(TB)以及治愈后的结核病病例(RxTB)。他们运用高通量蛋白质检测技术——多重邻近延伸试验(PEA),测量了92种免疫蛋白的水平。经过详细的鉴别分析和与结核病严重程度的相关性研究,研究团队最终选定了9个生物标志物(CXCL9、PDL1、CDCP1、CCL28、CCL23、CCL19、MMP1、IFNγ和TRANCE)。随后,他们利用7种不同的机器学习方法探索了这些生物标志物的诊断能力。研究结果显示,这9种生物标志物的组合能够准确地区分结核病病例和对照组,受试者工作特征曲线下面积(AUROC)高达0.89至0.99,敏感性达到82%-93%,特异性达到88%-92%。而且,该模型在区分结核病严重程度方面表现卓越,AUROC超过0.95,敏感性和特异性均超过93.3%。这些特征在结核病的早期精确诊断和临床结果预测方面具有巨大潜力。

图:本研究原理图

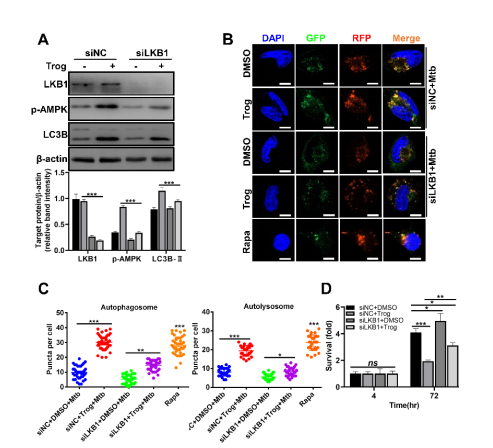

二十七、张国良教授团队发现曲格列酮通过LKB1-AMPKα信号促进巨噬细胞自噬抑制结核分枝杆菌存活

张国良教授团队在传染病学领域顶刊《Journal of Infection》发表了题为《Troglitazone reduces intracellular Mycobacterium tuberculosis survival via macrophage autophagy through LKB1-AMPKα signaling 》文章,该研究发现曲格列酮通过LKB1-AMPKα信号促进巨噬细胞自噬抑制结核分枝杆菌存活。

由结核分枝杆菌(MTB)引起的结核病(TB)在世界范围内造成了显著的发病率和病亡率。包括常规药物在内的宿主定向治疗(HDT)是一种很有前景的抗结核策略,与抗结核药物联合使用时显示出协同抗菌效果。本文研究了三种抗糖尿病药物的抗菌作用。其中,只有曲格列酮(Trog)的体外和体内抑菌作用增强。这是由于Trog介导的自噬激活。此外,敲除实验表明,Trog通过LKB1-AMPK信号通路激活自噬并表现出抗真菌活性。分子对接和共免疫沉淀实验表明,Trog通过靶向STRADA促进LKB1磷酸化和活化。最后,我们发现Trog抑制临床异烟肼(INH)耐药MTB的细胞内存活,并且Trog与INH联合使用对MTB H37Rv具有加性抗菌作用。综上所述,抗糖尿病的Trog可能被重新用作HDT候选药物,并与一线抗结核药物联合使用。

图:Trog 通过 LKB1-AMPKα信号轴调节细胞自噬

二十八、新生儿科团队成功救治先天性结核病2例

深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)新生儿科王艳荣主任团队,在SCI期刊《Paediatrics and International Child Health》上发表论文“Pulmonary tuberculosis in two preterm infants conceived by in vitro fertilization” (两例通过体外受精出生的早产儿罹患肺结核)。病例1 是一名胎龄27+1周的试管婴儿。从出生到第83天,他的住院病程相对稳定。生后第85天,他出现呼吸窘迫,经验性抗生素治疗无效,痰结核分枝杆菌DNA检测结果阳性。病例2为胎龄36周的试管婴儿,出生第15天出现间歇性发烧和腹胀,经验性抗生素治疗无反应,出生第19天,痰液TB-PCR检测阳性,最后确诊为血型播散型肺结核(耐多药结核)。2例患者分别住院32天和36天,出院后规范抗结核治疗,随访至今,患儿生长发育良好。

由于新生儿特别是早产儿临床表现缺乏特异性,先天性结核病的早期诊断具有挑战性。通过这两例先天性结核病例的救治,提醒临床医生注意:对于非预期出现呼吸窘迫和发烧的婴儿,应将结核病作为鉴别诊断;接受不孕症评估的妇女在接受辅助生殖治疗之前应定期筛查结核病,特别是在结核病流行的地区。

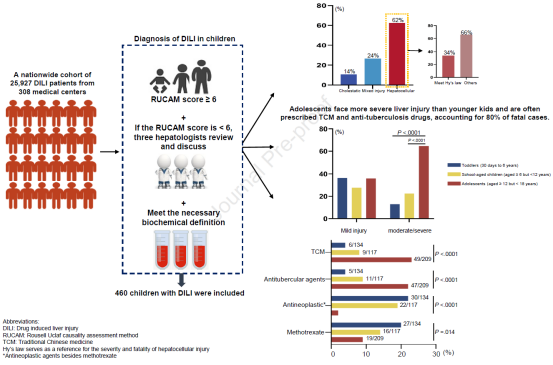

二十九、陈军教授团队利用全国流行病学数据分析了中国儿童药物性肝损伤(DILI)的临床特征、疑似药物和相关结局

疑难重症肝病科陈军教授团队在JHEP Reports发表论文Drug Induced Liver Injury in Children: A Nationwide Cohort Study from China.这篇文章是一项全国性队列研究,旨在评估中国儿童药物性肝损伤(DILI)的临床特征、疑似药物和相关结果。

研究涵盖了2012年至2014年间308个医疗中心的25,927例疑似DILI病例。通过Roussel Uclaf因果关系评估方法(RUCAM)评分,只有评分大于6或经至少两位专家诊断为DILI的患者被纳入分析。最终,460例符合欧洲肝病学会(EASL)生化标准的儿童被纳入研究。研究将儿童分为三个年龄组:幼儿(30天至6岁)、学龄儿童(6至12岁)和青少年(12至18岁)。 研究结果显示,肝细胞损伤是主要的临床分类,占63%的病例,其中34%的病例符合Hy's Law标准。青少年构成了中度/重度DILI儿童的大多数(65%)。与年幼儿童相比,青少年面临更严重的肝损伤风险显著更高(调整后的比值比[aOR]=4.75, p=.002)。所有年龄组中,最常被开具的药物类别是抗肿瘤药物(25.9%)、抗微生物药物(21.5%)和中药(TCM, 13.7%)。对于青少年,最常被怀疑的药物是抗结核药物(22%)和中药(23%)。 研究结论指出,与年幼儿童相比,青少年面临更严重和可能致命的肝损伤风险更大。认识到儿童DILI的风险对于确保安全的医疗实践至关重要。研究还强调了对儿童DILI患者进行谨慎护理和仔细监测的重要性,以及需要进行额外的多中心前瞻性研究来评估门诊和住院儿童患者的肝毒性风险。

三十、邓国防团队发布肺结核与糖尿病共病治疗与管理规范

2024年2月5日,由邓国防教授团队牵头制定的团体标准《T/CHATA 033-2024 肺结核与糖尿病共病的治疗与管理规范》正式发布并实施。该标准由深圳市第三人民医院和中南大学湘雅二医院等单位共同提出,中国防痨协会归口,旨在规范肺结核与糖尿病共病的治疗和管理,提高临床诊疗水平。

主要内容包括:(1)明确了肺结核与糖尿病共病的治疗原则、方案和注意事项;(2)提出了治疗效果评价方法和标准;(3)规范了药物不良反应的监测和处理流程;(4)制定了肺结核与糖尿病共病的健康管理方案,包括健康教育、分类管理、营养管理、体重管理和血糖管理等方面。

意义与价值:(1)填补空白:该标准为肺结核与糖尿病共病的治疗和管理提供了首个规范化指导文件,填补了国内空白,具有重要的临床指导意义。(2)规范诊疗:有助于规范临床诊疗行为,提高医疗质量,改善患者预后。(3)促进健康管理:有助于提高患者的自我管理能力,促进疾病的康复和预防。

该标准的发布和实施,标志着我国在肺结核与糖尿病共病的治疗和管理方面迈出了重要一步,将为广大医务工作者提供重要的参考和指导,也将为患者带来福音。

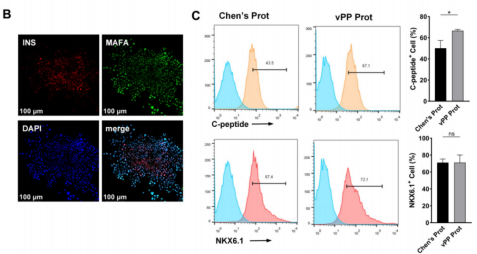

三十一、吴芬芳教授团队创新性研发体外血管化人胰岛祖细胞构建方法

吴芬芳教授团队成功研发体外血管化人胰岛祖细胞的构建方法,并于2024年12月24日在STEM CELL RESEARCH & THERAPY在线发表了题为Generation of vascularized pancreatic progenitors through co-differentiation of endoderm and mesoderm from human pluripotent stem cells的相关研究论文。

人诱导多能干细胞(hiPSCs)具有无限自我更新的能力,并能在不同的体外培养条件分化为各种功能细胞,这些特性使得hiPSCs有望成为细胞治疗的主要来源,特别是对于治疗难治性疾病和代谢损伤。近期的临床试验表明,hiPSC衍生的胰腺祖细胞或胰岛组织有望治疗胰岛功能受损的糖尿病患者。然而单纯的胰岛细胞移植因缺乏血管系统,移植后处于缺血缺氧状态,使大量胰岛细胞在移植后短期内丧失功能或死亡,影响移植成功率。因此,构建血管化的胰岛细胞分化系统可有效延长胰岛细胞存活时间,促进胰岛细胞成熟,提高胰岛细胞移植效率,患者自体hiPSCs分化来的血管化胰岛细胞还可解决免疫排斥问题。

吴芬芳教授团队创新性地研发出体外血管化人胰岛祖细胞构建方法,诱导同一hiPSCs来源的胰岛细胞与血管内皮细胞共同发育,血管系统可维持胰岛细胞形态和结构的稳定性,此系统已支持胰岛祖细胞在体外存活超过365天。此外,血管化的胰岛祖细胞由于自身具备完善的血管系统,对移植部位的血供要求相对降低,使得移植部位的选择更加灵活多样,增加了移植手术的可行性和便利性。

总之,本研究创新性地提出了一种从人类多能干细胞来源的血管化人胰腺祖细胞的体外构建。这一成果有望推动再生医学领域的发展,特别是在复杂组织再生和糖尿病治疗方面展现出广阔的应用前景。

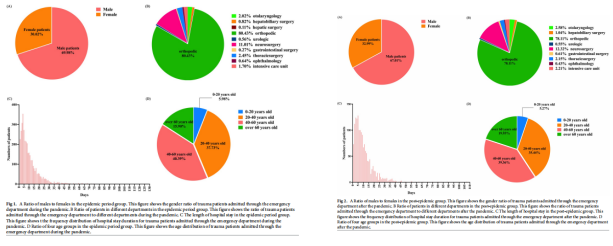

三十二、张更伟、常海峰等研究成果证明新冠疫情对急诊科的创伤患者产生了影响

2024年12月18日,张更伟、常海峰等在PLoS One发表题为“Differences in emergency hospitalization trauma patients during and after the COVID-19 pandemic”的论文。我院常海峰为第一作者,张更伟为通讯作者。

该项目所有通过急诊科进入我院病房的创伤患者都被选中。收集所选病例的临床资料,对疫情期组和疫情后组的性别、年龄、平均住院时间、入院科室比例、重症患者比例、手术患者比例和死亡患者比例进行回顾性比较和分析。疫情期组男性患者比例(69.98%)高于疫情后组(67.01%)。疫情间期组60岁以下受试者的比例高于疫情后组。疫情期组和疫情后组的平均住院时间没有显著差异(P>0.05)。疫情期组与疫情后组在耳鼻咽喉科、肝胆外科、肝外科、骨科、泌尿外科、神经外科、胃肠外科、胸外科、眼科和重症监护科收治的创伤患者比例没有显著差异(P>0.05)。疫情期组手术患者比例(75.09%)高于疫情后组(69.53%)。疫情期组的死亡比例(0.13%)低于疫情后组(2.45%)。新冠疫情对急诊科的创伤患者产生了影响。疫情期间,男性创伤患者比例增加,年轻创伤患者比例上升,手术患者比例上升、死亡患者比例下降。

附件:

粤公网安备 44030702003859号

粤公网安备 44030702003859号